Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung

Schräge Para//e\enÜberbietungen – Rekreationen – Variationen – Überblendungen u.dgl.Kolloquium am 21. September 2024 Programm

|

| 1539 | christlich geändert |

Innsbruck, ich muss dich lassen, |

O welt, ich muß dich laßen und far dahin mein straßen ins vaterland hinein. irdisch freud ist mir gnommen, die ich nit mer bger zu bekommen, weil ich in elend bin. |

| Groß Leid muss ich jetzt tragen, dass ich allein tu klagen dem liebsten Buhlen mein. Ach Lieb, nun lass mich Armen im Herzen dein erbarmen, dass ich muss dannen sein. |

Groß leid muß ich jetzt tragen, das ich allein tu klagen dem liebsten herren mein: ach Got, nu laß mich armen im herzen dein erbarmen, weil ich so arm muß sein! |

| Mein Trost ob allen Weiben, dein tu ich ewig bleiben, stet, treu, der Ehren fromm. Nun muss dich Gott bewahren, in aller Tugend sparen, bis dass ich wiederkomm. |

Mein trost in allen leiden, von dir sol mich nicht scheiden kein not in diser welt, kein armut sein so schwere, mein sin und all mein bgere zu dir allein gestellt. |

➜ Das »Evangelium secundum marcam argenti« (Carmina Burana Nr. 44); eine Satire auf die Herrschaft des Gelds in der Kirche aus der 2. Hälfte des 12. Jhs.; zusammengestoppelt aus — Bibelzitaten !

Carmina Burana. Texte und Übersetzungen [und Kommentare] , hrsg. von Benedikt Konrad Vollmann Bibliothek des Mittelalters, Band 13, Frankfurt am Main, 1987 ( Deutscher Klassiker-Verlag im Taschenbuch Bd. 49). Nr. 44

➜ Die Bibel nacherzählt mit lauter Vergilzitaten: der sog »Cento« (Flickengedicht) der Dichterin Proba (2. Hälfte des 4. Jhs.)

Boccaccio in »De mulieribus claris« (Kap. 97) schreibt über Proba: Als sie die Werke Vergils wieder einmal – vielleicht scharfsinniger und aufmerksamer – las, kam ihr die Idee, man könne sie dazu verwenden, in gefällig-leichten und kraftvollen Versen (placido atque expedito et succipleno versu) die gesamte Geschichte des alten und neuen Testaments zu schreiben.

Hier ein Probe-Stück (Geburt Jesu) als PDF zum Download (Zusammengestellt noch vor der Publikation von Wolfgang Fels:)

Faltonia Betitia Proba: Die Heilige Schrift kurz erzählt mit den Worten des Vergil - Cento Vergilianus. Übersetzt und kommentiert von Wolfgang Fels. Mit einem einleitenden Essay von Katharina Greschat (= Bibliothek der Mittellateinischen Literatur, Band 13). Hiersemann, Stuttgart 2017.

Proba hier am Werk; man erkennt deutlich die Cento-Technik (!):

The Morgan Museum NY, MS M.381 fol. 60r (ca. 1460)

> http://ica.themorgan.org/manuscript/page/40/76925

Ein ähnlicher, heidnisch-antike Zitate für christliche Aussagen verwendender Text ist »Christias« von Marcus Hieronymus Vida [ca. 1485 – 1566]:

Eva von Contzen, Reinhold F. Glei, Wolfgang Polleichtner, Michael Schulze Roberg (Hgg.): Marcus Hieronymus Vida: Christias, Wissenschaftlicher Verlag Trier 2013 (= Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium, Bände 91 und 92).

(Kritische Edition, Quellennachweise, deutsche Übersetzung und Kommentar)

➜Die Flohiade

1593 erschien ein Studenten-Scherz unter dem Titel »Floïa, cortum versicale de floïs, schwartibus illis deiriculis, quae omnes fere Minschos, Mannos, Weibras, Jungfras etc., behuppere et spitzibus suis schnaflis stekere et bitere solent, autore Gripholdo Knickknackio ex Floïlandia«.

Der Witz besteht hier darin, das "makkaronische" Wortbildungen verwendet werden (Bspe. von Johann Fischart: voluptas > Wollustas; maulhengkolisch)

(Die Geschichte der Editionen ist kompliziert.)

Der Text wurde später übersetzt und als zweisprachiges Buch herausgegeben als

Flohia, kortum versicale versibus hexametris, per virum obscurum M. Griphbaldum Knickknackium ex Flohlandia ad initium saeculi XVI. primum lingua Maccaronica Basallemanica-Latina in lucem editum. Ambergæ MDCCCXXVII.

Die Flohiade, ein kurzes Lehrgedicht in sechsfüssigen Versen durch einen unberühmten Mann M. Griffbald Knickknack aus Flohland, erstlich in Maccaronischer, aus Plattduitsch- und Latein-gemischter Sprache zu Ende des XVI. Jahrhunderts ans Licht gestellt; jetzt aber ins Hochdeutsche in Knittelversen übersetzt für Freunde harmloser Scherze […] Leipzig 1827.

Hier die erste Doppelseite:

(Digitalisat des Drucks 1832 > https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/129940/1)

Goethe wurde 1823 eine »Juristische Abhandlung über die rechtlichen Verhältnisse der gemeinsamen Freunde der Frauen, das ist der Flöhe« (datiert auf 1768) zugeschrieben.

Digitalisat des Drucks von 1839 > https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb...

Reprint das Drucks aus dem Jahr 1866 mit Nachwort von Ernst Wolfgang Mick in "Die bibliophilen Taschenbücher" Band 147.

Hier ein Beispiel, das zeigt, wogegen sich diese Satire richtet: juristische Spitzfindigkeiten.

§ 7 Ueber die Flöhe einer Kircheverstoßenen

Gewiß weit wichtiger ist die Frage: Ob der Floh eines kirchlich verstoßenen Frauenzimmers gleichfalls für der kirchlichen Gemeinschaft verwiesen anzusehen sei. Nach dem Inhalte der Constitution wonach Diener, Mägde und andere Haus-Leute, welche irgend sonstige Gemeinschaft mit dem kirchlich verstoßenen Herrn haben, der Gefahr des Kirchenbannes nicht ausgesetzt sind, kann dies mit Fug und Recht verneint werden.

Ulrich Stadler, Der ewige Verschwinder. Eine Kulturgeschichte des Flohs, Schwabe Verlag 2024 (308 Seiten; 24 Abb.)

Philanders von der Linde Schertzhaffte Gedichte/ Darinnen So wol eigene verliebte Erfindungen, als allerhand auswärtiger Poeten übersetzte Liebes-Gedichte…, 2. Auflage Leipzig: Gleditsch 1713.

[Pseudonym von Johann Burckhardt Mencke (1674–1732); nach Vincent Voiture (1598–1648)]

➜ Palinodie — Umformung eines weltlichen Gedichts / Anlasses in einen mystagogischen Text. Beispiele:

• Das Badliedli Woluff, im geist gon Baden!

• Murners Badenfahrt:

Thomas Murner, Ein andechtig geistliche Badenfart/ des hochgelerten Herren Thomas murner/ der heiligen geschrifft doctor barfüser orden/ zuo Straßburg in dem bad erdicht/ gelert vnd vngelerten nutzlich zu bredigen vnd zu lesen. Straßburg: Johannes Grüninger 1514.

> bei GoogleBooks

> http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00083105/image_5

Urs Josef Hammer (1779–1843) hatte ein bewegtes Leben; er stand 25 Jahre lang in fremden Diensten. (Vgl. Jules Pfluger in: Jurablätter, 52.Jahrgang / Heft 4, April 1990.)

Die satirische »Kurze und faßliche Beschreibung der Lebensgeschichte meines Herrn Vetters«, erschien im »Schweizerischen Bilderkalender für das Jahr 1839«, S.31–36; der Text stammt von von Peter Felber (1805–1872; tatsächlich verwandt mit Hammer) / die Bilder hat Martin Disteli (1802–1844) als Federlitho realisiert. (Im Kalender für 1846 erscheinen S. 34–37 Die letzten vier Kapitel).

Digitalisat >

http://doc.rero.ch/record/209269

Der Text zum Bild:

Daneben hatte Keiner seiner Mitsoldaten die Knöpfe so blank geputzt wie er, und hatte er die Polizeimütze auf's linke Ohr gesetzt, so sah gar manches Mädchen mit gierigen Augen auf den gattlichen [= für eine Liasion passenden] Soldaten, auf den wohl genährten runden Kreuzwirthssohn von Egerkingen. Nicht ohne Gründe sagt daher mein Vetter (siehe Figura Nro. 1): „Das ist bi Gott selb mol ne G'spaß gsy.”

(Hammer zieht mit Teresina nach Italien und blufft vor ihr mit seinen bisherigen Taten. Er war 1806–1811 in französischen Diensten und machte Kriegszüge in Italien mit.)

Das Alles scheint dein üppigen Mädchen nichts Neues zu seyn und sie hört ihm mit südlicher Bequemlichkeit zu, während das Hündchen, das mein Vetter damals immer mit sich führte, seine ungeduldige Eifersucht laut werden läßt.

Raffe dich auf, Krieger! Ein höheres Ziel ist dir gesteckt! — Und wirklich, er raffte sich auf aus dieser und mancher anderen Gefahr; wirklich, er floh, wie Joseph aus den Händen der Putipharin, aber klüger als Joseph, ließ er niemals den Mantel dahinten.

Das Bild zeigt den bramarbasierenden Hauptmann unter dem Bild mit der Szene, wo Josef vor Potifars Weib flieht (1.Moses 39,12: da ergriff sie ihn bei seinem Gewand und sagte: Liege bei mir! Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, floh und lief hinaus.)

Detail:

Vorgeschwebt hat Disteli ein Bild dieser Szene evtl. aus einer Bilderbibel — eine schräge Parallele:

Biblische Figuren des Alten und Newen Testaments gantz künstlich gerissen. Durch den weitberhümpten Vergilium Solis zu Nürnberg (1562)

Und hier noch eine Variante des Motivs:

Karl Friedrich Flögel (1729–1788): Flögel’s Geschichte des Grotesk-Komischen, neu bearbeitet und erweitert von F.W.Ebeling, Leipzig 1862; 5.Auflage 1887.

> https://archive.org/details/floegelsgeschich00flog/page/n8/mode/1up

➜ A B C zwei mal

Allerliebsts

Beschaidens

Czuckersüß

Durchgepreyßts

Erentreichs

Frölichs

Güttigs

Hochgelobts

Immertröstlichs

Kind!

Lustliche

Maget!

Natürliche

Obroste

Pietterin!

Quick!

Rainclicher

Schatz!

Triulichs

Versenen!

Xps [Christus]

Yesus

Zerbräch dir alles leiden!Abgefaymbte,

Bübische,

Czupringerin!

Durchgesottene

Erenlose

Falsche

Giftige

Huor!

Inhitzige

Krotensack!

Lebersüchtige

Morderin!

Nasenstinckende,

Orenlose,

Pfäffische

Quattrerin! *

Rotzige

Schwätzerin!

Trostlose

Verschmächerin

Xpi,

Ymmer vnd ymmer

Ze schelten!*) Iterativbildung zu mhd. queden = reden

Aus dem sog. Liederbuch der Clara Hätzlerin (1452–1476 nachweisbar); hg. Carl Haltaus, (Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur), Quedlinburg/Leipzig, 1840.

Zur Gattung der Abecedarien vgl. Joseph Kiermeier-Debre / Fritz Franz Vogel, Poetisches Abracadabra. Neuestes ABC- und Lesebüchlein, München: Dt. Taschenbuch-Verlag 1992 (dtv 2305); hier S. 102.

➜ Bildersteine

Athanasius Kircher zeigt – nebst solchen, die wir heutzutage als Versteinerungen wirklicher Tiere ansehen – Bilder, die man in Steinen gefunden hat:

Figurae volucrum, quas natura in lapidibus depinxit …

Athanasii Kircheri E Soc. Jesu Mundus Subterraneus: in XII Libros digestus […], Amstelodami : apud Ioannem Ianssonium & Elizeum Weyerstraten, 1664; Band 2, pag.35

> https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10806648?page=49

> https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/4411545

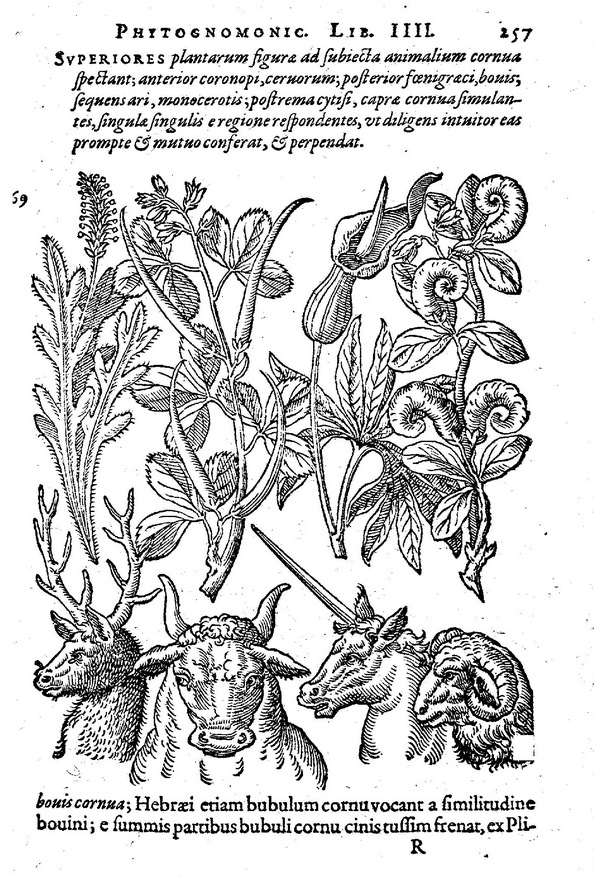

Aufgrund korrespondierender morphologischer Ähnlichkeiten wurden Pflanzen Heilkräfte für bestimmte Organe zugeschrieben.

Hierzu hat am 21. September Pia Holenstein Weidmann referiert.

• Giambattista Della Porta (1535–1615), Phytognomonica

Phytognomonica. Io. Baptistae Portae Neap. Octo libris contenta. In quibus noua, facillimaque affertur methodus, qua plantarum, animalium, metallorum, rerum denique omnium ex prima extimae faciei inspectione quiuis abditas vires assequatur. Accedunt ad haec confirmanda infinita propemodum selectiora secreta, Neapoli 1588

> https://archive.org/details/bub_gb_rpEOJ68g8vUC/page/n172/mode/1up

Hier nach der Ausgabe Francofurti: apud Ioannem Wechelum & Petrum Fischerum 1591.

> https://archive.org/details/phytognomonicai00fiscgoog/page/n231/mode/1up

> https://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/12265319

• Wolfgang Ambrosius Fabricius (1625–1653)

Stirpium aliquot partes nonnullas Corporis humani figuris externis repræsentantium.

Wolfgang Ambrosius Fabricius, Ἀπορημα βοτανικον [Aporêma botanikon], de Signaturis Plantarum, Norimbergæ: Wolfgang Endter 1653.

> https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN594723604Beizuziehen wäre ferner:

Oswaldus Crollius: De signaturis internis rerum. Die lateinische Editio princeps (1609) und die deutsche Erstübersetzung (1623). Hg. und eingeleitet von Wilhelm Kühlmann und Joachim Telle. (= Oswaldus Crollius. Ausgewählte Werke. Bd. 1.), Stuttgart 1996. — Einleitung der Hgg..

Guido Jüttner, Die Signatur in der Pflanzenabbildung, in: Pharmazeutische Zeitung 116 (1971) S. 1998–2001.

Christoph Wegener, Der Code der Welt. Das Prinzip der Ähnlichkeit in seiner Bedeutung und Funktion für die Paracelsische Naturphilosophie und Erkenntnislehre, (Europäische Hochschulschriften, Reihe 20: Philosophie; Bd. 250), Frankfurt am Main: Lang 1988.

Friedrich Ohly [1914–1996], Zur Signaturenlehre der frühen Neuzeit. Bemerkungen zur mittelalterlichen Vorgeschichte und zur Eigenart einer epochalen Denkform in Wissenschaft, Literatur und Kunst. Aus dem Nachlass hrsg. von Uwe Ruberg und Dietmar Peil, Stuttgart / Leipzig: Hirzel 1999.

Giambattista Della Porta (1535–1615), »De humana physiognomia« 1558 (und weitere Auflagen)

Menschen mit kleinen Ohren werden nicht allein für vnverständig vnd närrisch/ sondern auch für Mörder vnd vnkeusche Leute gehalten.

Vgl. > http://www.enzyklopaedie.ch/....Temperamente....dellaporta

Mehr dazu auf www.enzyklopaedie.ch/dokumente/Temperamente&Emotionen.html#dellaporta

Johann Caspar Lavater (1741–1801) bezieht sich auf Giambattista Della Porta:

Bei der Ähnlichkeit der Gesichter von Affe und Mensch würde man dem Charakter des Menschen viel Aeffisches zutrauen — einen grossen Grad von Seelenlosigkeit, Untheilnehmung, Unherzlichkeit — Allein man hüte sich sehr um dieser allenfalls auffallenden, gewiß in der Natur nicht gegründeten — Aehnlichkeit willen, die Charaktere durchaus ähnlich zu glauben.

J.C. Lavaters physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe, verkürzt herausgegeben von Johann Michael Armbruster, Winterthur, in Verlag Heinrich Steiners und Compagnie, Winterthur, 3 Bände 1783 / 1784 / 1787; Band 2, Kapitel IX,D: Aehnlichkeit der Menschen- und Thier-Physiognomien, S. 153ff.

Ohne Anspruch auf Erkenntnis der Psyche zeigt Heinrich Schaumann 1869 solche Parallelen unter dem Titel Gleich und Gleich in den »Deutschen Bilderbogen für Jung und Alt«, Nummer 113 (Verlag Gustav Weise in Stuttgart; Preis: 1 Groschen, color. 2 Groschen). Hier 2 von 16 Paaren:

Vgl. Georg Büchner in »Woyzek«: Viehsionomik

Phrenologische Studie — Womit einer arbeitet:

Fliegende Blätter Nro. 2895 = 114. Band (1901) Seite 42

> https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fb114/0047/image,info

➜ Vom Frosch zum Apoll

J. K. Lavater meditierte auch über Sur les Lignes d’Animalité: Essai sur la physiognomonie, destiné à faire connoître l'homme et à le faire aimer. Par Jean Gaspar Lavater; Quatrième Partie; La Haye: van Cleef 1803; in den Tafeln nach S. 322 tstehen dazu 24 kleine Kupfer, die den Übergang vom Frosch zum Apoll darstellen

> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5606388p/f400.item

Diese Tafeln wurden bald darauf kopiert: Gradation de la tête de grenouille jusqu'au profil d'Apollon d'après les idées du célèbre Lavater

> https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_2010-7054-5

> https://www.loc.gov/item/2013646654/

Daher hat wohl Grandville (1803–1847) die Idee für seine Darstellung im Magasin Pittoresque 1844, p.272, wo der Übergang geschieht au moyen d’une inclinaison de plus en plu sensible de la ligne…

Grandville hat die schrägen Parallelen zwischen Tier und Mensch in seinem Buch Scènes De La Vie Privée Et Publique Des Animaux. Études De Mœurs Contemporaines, […], Paris: J. Hetzel Et Paulin, Éditeurs 1842 breit ausgemalt:

Der Poet Kacatogan in »Histoire d’un merle blanc«.

> https://archive.org/details/ScenesViePriveeAnimaux....

Vgl. Bilder aus dem Staats- und Familienleben der Thiere, hg. August Diezmann, Leipzig: Teubner, 1846. Neuausgabe mit Nachwort von Karl Riha (insel taschenbuch 214) 1976.

➜ Physiognomische Studien zu Schwänzen

Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) schreibt 1783 eine Parodie auf die 1775–1778 veröffentlichten »Physiognomischen Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe« von Johann Kaspar Lavater:

Fragment von Schwänzen. Ein Beytrag zu den Physiognomischen Fragmenten, 1783.

> https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN1032405074

> https://www.lichtenberg-gesellschaft.de/...von_schwaenzen.pdf

➜ Verzerrte Proportionen

Albrecht Dürer, Hierinn sind begriffen vier bücher von menschlicher Proportion durch Albrechten Dürer von Nürenberg erfunden und beschriben/ zuo nutz allen denen/ so zuo diser kunst lieb tragen M.D.XXViij. (Reprint Nördlingen: Uhl 1980)

➜ Die Erschaffung des Menschen: heidnisch || biblisch

In der biblischen gibt es zwei Erzählungen der Erschaffung des Menschen (zuerst von Adam): Gen.1,26: Und Gott sprach »Lasset uns Menschen machen, nach unserem Bilde, uns ähnlich …« und Gen.2,7: da bildete Gott den Menschen aus Erde vom Ackerboden und hauchte ihm Lebensodem in die Nase …

Die Szene wird beispielsweise so illustriert: Im Umfeld befinden sich noch die Tiere, die am fünften Schöpfungstag auf den Erdboden kamen.

Biblia: Das ist die gantze heilige Schrifft / Deudsch, Jena: Richtzenhayn / Rebart 1564 [sog. Jenaer Kampfbibel].

> https://www.digitale-sammlungen.de/de/....

Auch (43 vor – 17 nach) kennt die Erschaffung des Menschen durch einen Gott (mundi fabricator) nach der Kreation der anderen Lebewesen (Metamorphosen I, 76ff.). Auch hier gibt es zwei Vorstellungen [A/B]:

Aber ein reineres Wesen, Gefäß eines höheren Geistes,

Über die andern zu herrschen befähigt, es fehlte noch immer.

Und es entstand der Mensch, [A] sei's, daß ihn aus göttlichem Samen [divino semine]

Jener Meister [opifex rerum] erschuf, der Gestalter der besseren Weltform,

[B] Sei's daß die Erde, die jugendfrische, erst kürzlich vom hohen

Äther geschieden, die Samen, die himmelsverwandten, bewahrte.

Denn sie mischte des Iapetus Sohn [Prometheus] mit dem Wasser des Regens,

Formte sie dann nach dem Bild der alles regierenden Götter.

Während die anderen Wesen gebückt zur Erde sich neigen,

Ließ er den Menschen das Haupt hochtragen: er sollte den Himmel

Sehen und aufgerichtet den Blick nach den Sternen erheben.(Übersetzung von Hermann Breitenbach)

Vgl. http://www.gottwein.de/Lat/ov/met01de.php

Wie sich die Bilder gleichen!

P. Ovid Nasonis XV. Metamorphoseon librorum figuræ elegantissime, a Crispiniano Passæo laminis æneis incisæ. […] apud Crisp. Passæum chalcographum coloniensem et Joannem Jansonium typographum Arnhemiensem anno aVrea MeDIoCrItas. [= 1607]

Weitere lustige Beispiele hier als PDF zum Downloaden und Rätsellösen

➜ Das Satiremagazin »Lilliput«

Stefan Lorant (1901–1997) (> https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Lorant) gründete 1937 das Satiremagazin »Lilliput«. Darin publizierte er immer wieder parallel zwei Fotos, wie z.Bsp. hier

(Die Tänzerin ist Loïe Fuller, 1862–1928)

> https://designyoutrust.com/....from-lilliput-or-chamberlain-and-the-beautiful-llama/

> http://museumstudiesleeds.blogspot.com/...photography-stefan-lorant.html

Charles Allan Gilbert (1873–1929): All is Vanity (1892)

Nicht allein das Bild, auch der Text ist doppeldeutig: im amerikanischen Englisch bedeutet vanity: "bathroom cabinet" oder einfach "Waschtisch"; vanity mirror ≈ "Make-up-Spiegel". — Dass vanity auch als "Eitelkeit" (< lat. vanitas) gemeint ist, erhellt aus der anderen Bild-Varainte...

> https://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Allan_Gilbert#/media/Datei:Allisvanity.jpg

Spottbild um 1540: Kardinal \ Narr:

Ohne genaueren Nachweis bei: Paul Drews, Der evangelische Geistliche in der deutschen Vergangenheit, mit 110 Abbildungen und Beilagen nach Originalen, größtenteils aus dem fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhundert 1905. (Monographien zur deutschen Kulturgeschichte Band 12), Abb. 39.

Ich bin reich, wohlhäbig, und bedarf keines Menschen. Offenb. 3

… und wenn man die Seite "auf den Kopf stellt", die Fortsetzung des Zitats:

Siehe, lieber Mensch, wie bin ich doch zu nichte worden […] Offenb. 3

[Matthäus Merian / Jacques-Antony Chovin:] Todten-Tanz, wie derselbe in der löbl. u. Welt-berühmten Stadt Basel, als ein Spiegel menschlicher Beschaffenheit künstlich gemahlet und zu sehen ist : nach dem Original in Kupfer gebracht. Basel: Joh. Rud. Im-Hof 1744. (hier S. 85)

Laurentius von Schnüffis [Johann Martin, 1633–1702, OFMCap] hat dieses Gedicht ersonnen, zu dem er sagt: Diese Vers müssen auf zweyerley Weis gelesen werden/ erstlich aneinander gestossen durch- und durch/ daranch ein jede Reyh absönderlich.

Also entweder: Monsieur, daß ich ihm feind/ Glaub er nur kecklich nicht/ …

oder: Monsieur, daß ich im feind/ Daß waißt die gantze Gmeind/ …

Mirantische Wald-Schallmey, Oder: Schul wahrer Weisheit: Welche Einem Jungen Herrn und seinem Hof-Meister, als Sie auß frembden Ländern heimbkehrend, in einem Wald irr-geritten, von zweyen Einsidlern gehalten worden. Allen so wohl Geist- als Weltlichen nicht nur sehr nutzlich, sondern auch anmüthig zu lesen Verfertigt Durch Fratrem LAURENTIUM von Schnüffis, vorder Oesterreichischen Provintz Capuciner, und Priester, Costantz: David Hautt 1688.

> https://www.digitale-sammlungen.de/de/.....

Dasselbe Verfahren auch in den »Religiösen Feldermausversen« 1843, bei denen die konfessionelle Radikalisierung in der alten Eidgenossenschaft thematisch ist (Klosteraufhebung im Aargau; Berufung der Jesuiten in Luzern):

Ich sage gänzlich ab, Der Römisch Lehr und Leben Calvino bis in’s Grab Will ich sein ganz ergeben Ich lache und verpotte, Ablaß und Ohrenbeicht, Lutheri sein Gebote, Sind mir ganz sanft und leicht, Ich haß’ je mehr und mehr All’ die das Pabstthum lieben, Der Lutheraner Lehr Hab’ ich in’s Herz geschrieben, Hinweg aus diesem Lande, Die Römisch Priesterschaft Lutherische Verwandte, Schütz’ ich mit Macht und Kraft. In Ewigkeit verdirbt, Wer Römisch thut absterben, Wer mit Luthero stirbt, Den Himmel wird ererben.

Der Gukkasten, Dritter Jahrgang, No. 37, 15. September 1843

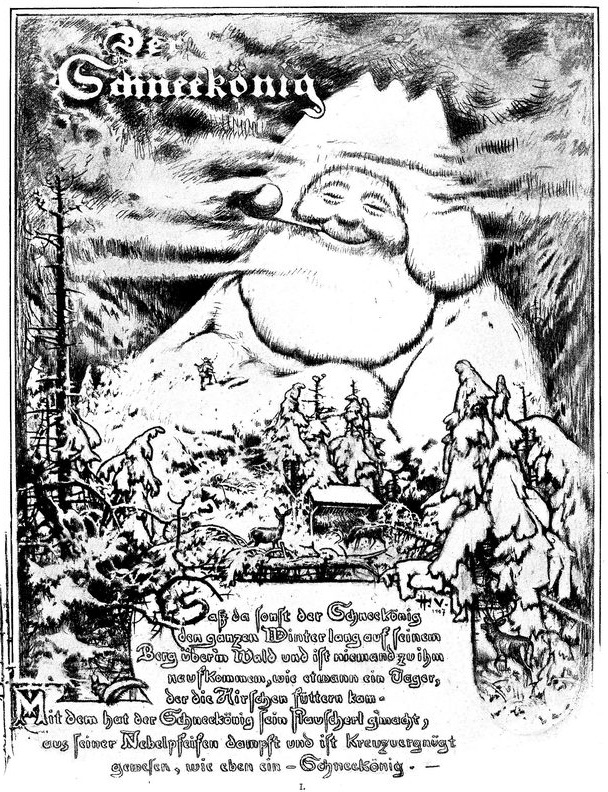

➜ Der Schneekönig \\ Wie schaut er jetzt aus!

Hermann Vogel (1854–1921), in: Fliegende Blätter, 126.1907, Nr. 3214, S. 102 und 103

> https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fb126/0108/image

> https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fb126/0109/image

Die moderne Variante mit Gegenüberstellung von alten \\ und // neuen Fotografien hier:

Lois Hechenblaikner, Hinter den Bergen, Edition Braus, Heidelberg 2006 / Steidl Verlag, Göttingen 2015.

> https://www.hechenblaikner.at/portfolio_page/hinter-den-bergen/

➜ Physisch \\ // psychisch

Der Arzt der Irren (Stultorum Medicus) sagt von sich: Durch meine Kunst soll mein ganzes Hirn nur Weisheit sein. Der Patient links wird mittels eines im Bauch montierten Zapfhahns purgiert – dem Patienten rechts werden die Wahnideen mittels eines Glaskolbens exstirpiert – was irgendwie an die moderne Psychologie erinnert.

Proscenivm vitæ hvmanæ, siue Emblematvm secvlarivm, ivcvndissima, & artificiosissima varietate vitæ hvmanæ & seculi huius deprauati mores, ac studia peruersissima adumbrantium […] Sculptore Ioan. Theodoro de Bry, Francofvrti, Impensis G. Fitzeri, anno 1627.

> https://archive.org/details/proscenivmvith01bryjMehr Bilder dazu bei Eugen Holländer (1867–1932), Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische Studie, Stuttgart: Enke 1921, S.205ff.

➜ Allegorien / allegorische Auslegungen

• Das Herzkloster

Ein fridesam hercze ist ein kloster da ist got ein apt inne

¶ Bescheidenheit ist die eptissen

¶ Demuot ist ein priorin

¶ Gedult ist die custerin

¶ Göttlich forhte ist die portenerin

¶ Miltekeit ist die siech meisterin

¶ Die heilige triualtikeit ist die schuolmeisterin

¶ Gnode ist der priester

¶ Danckbarkeit ist die sengerin

¶ Armuot ist die schaffnerin

¶ Gehorsamkeit ist die klosterfrowe

¶ Andaht ist der kor

¶ Minne ist der altar

¶ Die engel sint die diener

¶ Bekenntnisse ist das criutz

¶ Vebung [üebung] ist der cruczgang

¶ Gedehtnisse des todes ist der kirch hoff

¶ Barmherczikeit das siech husz

¶ Messikeit ist der reuentor [Refectorium ≈ Speisesaal]

¶ Zuhtikeit der tisch

¶ Göttlicher trost ist die köcherin

¶ Götlich suesikeit ist die spise

¶ Kiuschkeit ist das slosshusz

¶ Einœte die zelle

¶ Ein gerüewic hercz ist der strosak

¶ Fride ist der bomgarte

¶ Swigen ist der weg

¶ Vndergon [Aufgehen in Gott?] sind die böim

¶ Vollhertunge [Ausdauer] in tugenden vntz an das ende ist die fruht die wür eweklichen nuessen [genießen?] werden Amen.Wilhelm Wackernagel, Altdeutsche Predigten und Gebete aus Handschriften, Basel 1876, S.609f.

• Traum einer Frau aus dem Volke, deren Mann Wachmann ist. — Und dessen Auslegung:

»Dann sei jemand in die Wohnung eingebrochen und sie habe angstvoll nach einem Wachmann gerufen. Dieser aber sei mit zwei ›Pülchern‹ einträchtig in eine Kirche (1) gegangen, zu der mehrere Stufen (2) emporführten; hinter der Kirche sei ein Berg (3) gewesen und oben ein dichter Wald (4). Der Wachmann sei mit einem Helm, Ringkragen und Mantel (5) versehen gewesen. Er habe einen braunen Vollbart gehabt. Die beiden Vaganten, die friedlich mit dem Wachmann gegangen seien, hätten sackartig aufgebundene Schürzen um die Lenden gehabt (6). Vor der Kirche habe zum Berg ein Weg geführt. Dieser sei beiderseits mit Gras und Gestrüpp verwachsen gewesen, das immer dichter wurde und auf der Höhe des Berges ein ordentlicher Wald geworden sei.«

(1) oder Kapelle = Vagina. (2) Symbol des Koitus. (3) Mons veneris. (4) Crines pubis. (5) Dämonen in Mänteln und Kapuzen sind nach der Aufklärung eines Fachmannes phallischer Natur. (6) Die beiden Hälften des Hodensackes.

[Pülcher = bair./österr. "Strolch, verwahrloster Halunke"]

Sigmund Freud, »Traumdeutung« VI/E, Nr 4 (Ausgabe 1942).

• Mittelalterliches Spruchgedicht:

Ez ist ein gemelicher sit,

daz ein zerß vnd ain smit

ze allen ziten musent stan,

So sy jr antwerck wöllent han.Es ist ein lustig Ding, dass ein männl. Glied und ein Schmied immer stehen müssen, wenn sie ihr Handwerk ausüben wollen. (um 1433)

Gedichte 1300–1500 nach Hss. und Frühdrucken, hg. von Eva und Hansjürgen Kiepe (Epochen der deutschen Lyrik, Band 2), dtv 4016, München 1972, S.224.

• Die Fabeln von Äsop, Avian, Phaedrus u.a. haben alle bereits eine Pointe (Epimythion). Sie werden im Spätmittelalter zusätzlich allegorisch ausgelegt:

Beispiel aus Avian: Die Affenmutter mit ihren beiden Jungen wird von einem Geräusch erschreckt: Ein Jäger verfolgt sie. Da nimmt sie das geliebte Kind an die Brust und das gehasste setzt sie auf den Rücken. Bei der Flucht strauchelt sie und lässt das vordere Kind fallen, während das hintere sich am Rücken festklammern kann und so mit der Mutter entflieht, während das geliebte Kind zur Beute der Jagdhunde wird. — So nützt vielen die Verachtung.

Die mittelalterliche Überinterpretation macht daraus:

Die Äffin bedeutet ≈ den närrischen Menschen; der Jäger ≈ den Tod (in personifizierter Gestalt); das geliebte Junge ≈ irdische Güter; das ungeliebte Junge ≈ die Sünde.

Genaueres mit Quellenzitaten dazu hier als PDF

➜ Sinnlose Vielwisserei

Bibliotheks- und Bücherkataloge gab es überliefert seit dem Mittelalter; beispielsweise Conrad Gessner, »Bibliotheca universalis« (1545 und erweiterte Neuauflagen). Es gab aber immer auch Kritik an der Vielwisserei.

Im burlesken Roman »Pantagruel« von François Rabelais (* ca. 1494; † 1553) wird die "Bibliothek von Saint Victor" ironisch beschrieben:

Siebentes Kapitel. Wie Pantagruel gen Paris kam, und von den schönen Büchern der Liberey zu Sanct Victor.

Deutsche Übersetzung von G. Regis > http://www.zeno.org/nid/20005517192

Johann Fischart (* 1545/46/48? † 1591), der Rabelais’ »Gargantua« übersetzt und erweitert hat (»Geschichtklitterung«), macht daraus einen irr-witzigen Bücherkatalog, in dem er ihm unliebsame Themen und Autoren persifliert und ganz generell die Vielschreiberei verunglimpft: den separat esrchienenen »Catalogus catalogorum perpetuo durabilis« (1590).

Eine Skizze mit weiterführenden Hinweisen dazu hier als PDF zum Download.

Es war einmal ein großer Held,

Der sich Aeneas nannte :

Aus Troja nahm er’s Fersengeld

Als man die Stadt verbrannte,

Und reiste fort mit Sack und Pack :

Doch litt er manchen Schabernak

Von Jupiters Xantippe.Was mochte wohl Frau Wunderlich

So wider ihn empören ?

Man glaubt, Göttinnen sollten sich

Mit Menschen gar nicht scheren :

Doch Göttin her und Göttin hin !

Genug die Himmelsköniginn

Trug’s faustdick hinter’n Ohren.[…………]

[Aloys Blumauer 1755–1798] Virgil's Aeneis travestirt von Blumauer, [3 Bände] Wien, bey Rudolph Gasser 1784, 1785, 1788

> https://archive.org/details/bub_gb_GNcpAAAAYAAJ/page/n5/mode/2up

> https://books.google.ch/books?id=89rYtKCjjjgC&hl=de&source=gbs_navlinks_s

Vergleiche: [Pierre de Marivaux 1688–1763] L'Homère travesti, ou L'Iliade en vers burlesques... Paris: Pierre Prault 1716.

> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k118344f

➜ Horatius travestitus

Christian Morgenstern (1871–1914), Horatius travestitus. Ein Studentenscherz, Berlin: Schuster & Loeffler 1897 (und Neuauflagen)

Hier das Titelbild von Karl Walser zur Ausgabe 1912:

Textprobe:

Horaz Ode III,30

Exegi monumentum aere perennius

regalique situ pyramidum altius,

quod non imber edax, non Aquilo inpotens

possit diruere aut innumerabilisannorum series et fuga temporum. […]

Übersetzung von Moritz Becker (lateinoase.de)

Ich habe mir ein Denkmal errichtet, dauerhafter als Erz und höher als der königliche Bau der Pyramiden, welches nicht der gefräßige Regen und nicht der unbändige Nordwind zerstören kann oder die unzählige Anzahl an Jahren oder der Lauf der Zeiten. Ich werde nicht ganz sterben, und ein großer Teil von mir wird den Tod meiden; permanent werde ich durch den Ruhm der Nachwelt neu wachsen, […]

Morgenstern:

Wenn die Bürger mir ein Monument stifteten,

ob aus Gips oder Holz, Erz oder Marmerstein,

– Sommers sonnt es sich froh, kinderwagenumringt,

Winters baut man ein Dach drüber aus Papp' und Stroh –kann man eins gegen zehn wetten:

Der Zahn der Zeit nagt so lange daran, bis es in Trümmer fällt. […]> https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101039340680&seq=1

➜ … noch ein Klassiker parodiert:

Schiller schreibt 1796 diesen Merkvers zum Distichon :

Im Hexameter steigt des Springquells silberne Säule,

Im Pentameter drauf fällt sie melodisch herab.

Matthias Claudius 1797:

Im Hexameter zieht der ästhetische Dudelsack Wind ein;

Im Pentameter drauf läßt er ihn wieder heraus.

➜ •• Parodie und ••• Parodie der Parodie

• Im sog. höfischen Minnesang (Blütezeit in der deutschen Literatur ca. 1190 bis 1220) hat der Dichter, ritterliches Glied einer Hofgesellschaft, als Aufgabe, die übermächtige Liebe zu seiner Dame von hohem Stand zu bekennen. Ihr Name darf nicht genannt werden, um sie nicht zu kompromittieren. (Es gibt auch Aufpasser.) Vergeblich sehnt er sich nach ihrer Huld, wobei als das Ziel seiner Wünsche oft die letzte Gunst sehr offen genannt wird. Die Dame ist der Inbegriff des Höchsten und Schönsten. Gerade darum ist es aber gar nicht zu wünschen, daß sie sich zum Liebhaber herablässt: Eine erfüllte Minne würde sich selbst aufheben. Das Äusserste ist ein freundlicher Gruß, der aber nicht so leicht zu haben ist. Das Dichten ehrt die Dame und erfreut die Zuhörer; aber der Dichter ist aus großer Liebe so todtraurig, dass er kaum singen kann. Vielleicht verbittet sich die Dame überhaupt, besungen zu werden. Alles, was der Dichter ist, verdankt er seiner Dame und der Minne zu ihr; und doch hat er sich in dieser Minne selbst verloren, ist verirrt. Vielleicht bedarf es der Dame gar nicht, da sie von der Minne doch nicht erreicht werden kann, nicht erreicht werden darf. Vielleicht gibt es die Dame überhaupt nicht. (Text nach Max Wehrli, Deutsche Lyrik des Mittelalters, 1955) — So formuliert, ist dies ein abstraktes literaturwissenschaftliches Konstrukt, mit dem das poetische generative Prinzip umrissen ist. In den Gedichten selbst gibt es nur interessante Ausprägungen davon.

Beispiele für klassische Ausprägungen:

Reinmar: Sô wol dir wîp, wie reine ein nam! (Minnesangs Frühling 165,10ff.; 3.Strophe)

Heinrich von Morungen: Ez tout vil wê, swer herzeclîche minnet … (MF 134,14ff.)

Wolfram von Eschenbach: maht du trœsten mîn gemüete? (Lachmann 735, = Kraus Liederdichter Nr.69, VI)

•• Dieses Konzept wird aber gleichzeitig auch unterwandert oder auch parodiert. Es gibt die Mädchenlieder, zum Beispiel von Walter von der Vogelweide das Lied »Under der linden an der heide, dâ unser zweier bette was« (ed. Lachmann 39,11ff.).

Als Form etablierte sich sodann gleichzeitig das Tagelied: Hier wird geschildert, wie der Sänger und seine Dame nach keineswegs entsagungsvoll gemeinsam verbrachter Nacht beim Tagesanbruch Abschied nehmen müssen, nachdem der Morgenstern oder ein Vöglein oder der Burg-Wächter eine(n) der beiden geweckt hat. Die beiden müssen sich vor den Aufpassern (mittelhochdeutsch: merkære) hüten, damit ihr süezer wehsel nicht bekannt wird.

Beispiel: Dietmar von Eist (Minnesangs Frühling 39,18ff.)

♀ „Slâfest du, friedel ziere?

man wecket uns leider schiere.

ein vogellîn sô wol getân,

daz ist der linden an daz zwî gegân.“♂ „Ich was vil sanfte entslâfen,

nu rüefest du kint ‚Wâfen‘. [≈ Alarm!]

liep âne leit mac niht gesîn.

swaz du gebiutest, daz leiste ich, friundîn mîn.“Diu frouwe begunde weinen:

♀ „Du rîtest und lâst mich eine.

wenne wilt du wider her zuo mir?

ôwê, du füerest mîn fröude sament dir!“

Beispiel aus dem Liederbuch der Clara Hätzlerin (Handschrift von 1471):

Die nacht die will verpergen sich

Ich sich des liechten tages schein. […]Die fraw sprach: laß dein schreyen sein […]

Der mhd. Text mit Übersetzung aus: Gedichte 1300–1500 nach Hss. und Frühdrucken, hg. von Eva und Hansjürgen Kiepe (Epochen der deutschen Lyrik, Band 2), dtv 4016, München 1972. Hier als PDF zum Dowload.

••• Wolfram von Eschenbach gibt noch eins drauf: Er parodiert die Gattung Tagelied! (Lachmann 5,35 = Kraus Leiderdichter Nr.69, IV):

Der hel<n>den minne ir klage

du sunge ie gên dem tage,

Daz sûre nâch dem süezen,

swer minne und wîplich grüezen

alsô enpfienc, daz si sich muosen scheiden,–

swaz dû dô riete in beiden,

dô ûf gienc

Der morgensterne, wahtære, swîc,

dâ von niht sinc.Klagen über die sich versteckende Liebe / sangst du immer bei Tagesanbruch. / Bitteres folgte auf Süßes. / Wenn jemand Liebe und Zärtlichkeit der Geliebten nur unter der Bedingung / empfangen konnte, / daß sie sich wieder trennen mußten, / was immer Du einem solchen Liebespaar geraten hast, / als der Morgenstern aufging, / schweig Wächter, / singe nicht davon.

Swer pfliget oder ie gepflac,

daz er bî liebe <n wîben> lac,

Den merkæren unverborgen,

der darf niht durch den morgen

dannen streben.

er mac des tages erbeiten.

man darf in niht ûz leiten

ûf sîn leben.

Ein offen<iu> süeze wirtes wîp

kan sölhe minne geben.Wer es so hält oder je gehalten hat, / daß er bei einer geliebten Frau lag, / Ohne sich vor den Aufpassern zu verstecken, / der braucht sich nicht am frühen Morgen / davonstehlen. / Er kann den Tag in Ruhe erwarten. / Man braucht ihn nicht fortzubringen, / um sein Leben zu retten. / Solche Liebe kann eine / rechtmäßige zärtliche Ehefrau schenken. (Übers. M.Backes, mit kleinen Änderungen)

Moderne kritische Ausgabe online

> https://www.ldm-digital.de/show.php?au=Wolfr&hs=C&lid=1617

Später dichtet Oswald von Wolkenstein († 1445) weitere solche Tagelied-Parodien, gelegentlich mit obszönen Passagen, weshalb wir hier nur scheu auf ein solches Lied verweisen (Ausgabe von K.K.Klein, ATB Nr.55, Lied 53: Frölich, zärtlich, lieplich...)

> https://www.gedichte-lyrik-online.de/....lieplich-und-klaerlich.html

Martina Backes, Tagelieder des deutschen Mittelalters, mhd/nhd., Einletung von Alois Wolf (RUB 8831), Stuttgart: Reclam 1992.

➜ Petrarcistische Liebeslyrik parodiert:

Shakespeare, Sonnet 130

My mistress' eyes are nothing like the sun

Coral is far more red than her lips' red;

If snow be white, why then her breasts are dun;

If hairs be wires, black wires grow on her head.I have seen roses damask'd, red and white,

But no such roses see I in her cheeks;

And in some perfumes is there more delight

Than in the breath that from my mistress reeks.I love to hear her speak, yet well I know

That music hath a far more pleasing sound;

I grant I never saw a goddess go;

My mistress, when she walks, treads on the ground:And yet, by heaven, I think my love as rare

As any she belied with false compare.

Übersetzung von Gottlob Regis (1836):

Von Sonn' ist nichts in meines Liebchens Blicken:

Wenn Schnee weiß, ist ihr Busen graulich gar:

Weit röter glüht Rubin als ihre Lippen:

Wenn Haare Draht sind, hat sie drahtnes Haar.Damaskusrosen weiß und rot erblickt' ich;

Doch nicht auf Liebchens Wangen solchen Flor:

Und mancher Wohlgeruch ist mehr erquicklich,

Als der aus ihrem Munde geht hervor.Gern hör' ich, wenn sie spricht; doch zu gestehen

Bleibt, daß Musik mir weit ein süß'rer Gruß.

Zwar keine Göttin hab' ich schreiten sehen:

Mein Liebchen, wenn es wandelt, geht zu Fuß.Und doch, gewiß, so hoch beglückt sie mich

Als irgendeine, die man schlecht verglich.

Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau (1616–1679)* parodiert den bombastischen Schwulst-Stil (Concettismo), dem er sonst doch frönt:

Allegorisch Sonnet

Amanda liebstes kind/ du brustlatz kalter hertzen/

Der liebe feuerzeug/ goldschachtel edler zier/

Der seuffzer blasebalg/ des traurens lösch-papier/

Sandbüchse meiner pein/ und baumöhl meiner schmertzen/Du speise meiner lust/ du flamme meiner kertzen/

Nachtstülchen meiner ruh/ der Poesie clystier/

Des mundes alicant/ der augen lust-revier/

Der complimenten sitz/ du meisterin zu schertzen/Der tugend quodlibet/ calender meiner zeit/

Du andachts-fackelchen/ du quell der fröligkeit/

Du tieffer abgrund du voll tausend guter morgen/Der zungen honigseim/ des hertzens marcipan/

Und wie man sonsten dich mein kind beschreiben kan.

Lichtputze meiner noth/ und flederwisch der sorgen.*) In der Ausgabe ist der Text nicht mit den Initialen C.H.v.H. versehen.

Herrn von Hoffmannswaldau und anderer Deutschen auserlesener und bißher ungedruckter Gedichte anderer Teil. Leipzig 1697.

> http://www.deutschestextarchiv.de/...hoffmannswaldau_gedichte

Jörg Jochen Berns, Die demontierte Dame. Zum Verhältnis von malerischer und literarischer Porträttechnik im 17. Jahrhundert. in: Daß eine Nation die ander verstehen möge. Festschrift für Marian Szyrocki zu seinem 60. Geburtstag. Hrsg. von Norbert Honsza und Hans-Gert Roloff, in: Chloe 7, (1988), S. 67–96. Wieder in: Berns, Die Jagd auf die Nymphe Echo, Bremen 2022, S. 205–226.

➜ Eine ganze Epoche parodiert!

Arno Holz (1863–1929): Des berühmbten Schäffers Dafnis sälbst verfärtigte/ unter dem Titul OMNIA MEA fürmahls ans Licht gestellte und von ihme mit einem lästerlichen Nohtwendigen Vorbericht an den guht-hertzigen Leser lihderlich verunzihrte/ höchst sündhaffte Sämbtliche Freß- Sauff- und Venus-Lieder/ [...], München 1904.

> http://www.zeno.org/Literatur/M/Holz,+Arno/Gedichte/Dafnis

Daraus nur ein Beispiel:

Er verlihbt sich in Amaryllis

Ode Jambo-Trochaica.

All dein Glantz der jungen Jahre/

deine mehr alß göldnen Hahre/

haben mich mit Hertz und Hand

dir zugewandt!Pallas lih dir ihre Lippen/

Venus ihre Marmol-Klippen/

auch stekkt in dem belihbten Kinn

ein Grübgen drin.[…]

Vg.l auch die Nohtwendige Erklärung der tuncklen Örter/ for die mehr Einfältigen/ denen Gelährten schon bekant. Gleichsahm alß guhtwillige Zugabe http://www.zeno.org/nid/20005095972

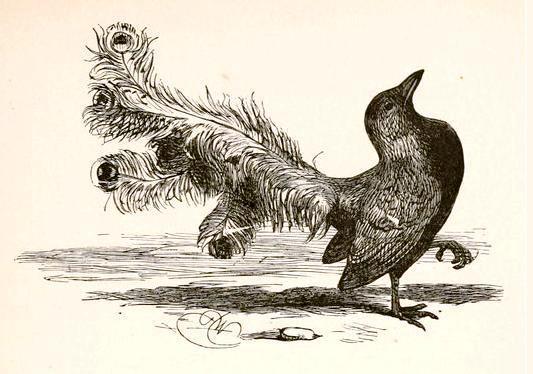

➜ »Mit fremden Federn«

Schon der Titel des Parodien-Buchs von Robert Neumann (1897–1975), »Mit fremden Federn« 1927 ist doppeldeutig:

Zeus wollte einen König der Vögel einsetzen und er gab ihnen einen bestimmten Zeitpunkt an, zu dem sie sich einfinden sollten. Eine Dohle aber, die sich ihrer Unansehnlichkeit bewusst war, ging überall herum und hob die Federn auf, die anderen Vögeln ausgefallen waren, und steckte sie sich an. Als der Tag gekommen war, kam sie bunt geschmückt zu Zeus. Als Zeus vorhatte, die Dohle wegen ihrer auffallenden Erscheinung zum König zu ernennen, ärgerten sich die anderen Vögel und umringten die Dohle. Und jeder einzelne Vogel nahm seine Feder aus ihrem Gefieder wieder heraus. So geschah es, dass sie ihren Federschmuck verlor und wieder eine Dohle wurde.

Aesop (Perry # 101) — Übersetzung von Rainer Nickel

Etwas anders erzählt die Fabel Der Stricker (gest. um 1250):

Ein Rabe quam an ein gras,

dô vant er, daz im liep was,

pfâwenvederen ein vil michel teil,

des wart er vrô unde geil.

die stiez er alle an sich,

dô wart er harte wünneclich

und gie, dâ er sîne genôzen vant. […]Der ganze Text mit Übersetzung hier:

> http://www.fabelnundanderes.at/....._Pfauenfedern

links: Harrison Weir's illustration of The Vain Jackdaw, 1881

> https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bird_in_Borrowed_Feathers

Parodien wie die eben zitierten (Blumauer, Morgenstern, Oswald von Wolkenstein, Hoffmann von Hoffmannswaldau, Arno Holz) verhohnepipeln einen markanten, exzessiven Stil oder Autoren, die ihn verwendeten. Das folgende Beispiel sieht oberflächlich gleich aus, hat indessen eine ganze andere Intention: Hier geht es darum, anhand eines bekannten literarisch formulieren Modells ein markantes Phänomen zu charakterisieren.

Otto Oppenheimer (1875–1951) wandelte in den 30er-Jahren den bekannten Kinderreim von den Zehn kleinen Negerlein in ein Widerstands- und Spottlied um:

1. Zehn kleine Meckerlein,

Die saßen mal beim Wein.

Der eine wußt' von Goebbels was,

Da waren's nur noch neun.[…]

5. Sechs kleine Meckerlein,

Trafen einen Pimpf, *

Der eine sagte „Lausebalg”,

Da waren's nur noch fünf.6. Fünf kleine Meckerlein,

Die spielten einst Klavier,

Der eine spielte Mendelssohn,

Da waren's nur noch vier.7. Vier kleine Meckerlein,

Die sprachen über Ley,**

Der eine sagte „immer blau”,

Da waren's nur noch drei.8. Drei kleine Meckerlein,

Die hörten Radio,

Der eine stellte London ein

Da waren's nur noch zwo.9. Zwei kleine Meckerlein,

Die fragten nach dem Zweck,

Des Mythos von Herrn Rosenberg,***

Da war noch einer weg.10. Ein kleines Meckerlein,

Ließ dies Liedchen sehn,

Da kam er nach Oranienburg,****

Da waren's wieder zehn.*) Pimpf ≈ volkstüml. Bezeichnung für Mitglieder des NS Deutschen Jungvolks

**) Robert Ley, NS Politiker, dessen Trunksucht bekannt war

***) Alfred Rosenberg verfasste 1930 das der Rassentheorie gewidmete Buch »Der Mythos des 20. Jahrhunderts«.

****) Hier stand das Konzentrationslager Sachsenhausen.

Mit Kommentar von Georg Nagel

> https://deutschelieder.wordpress.com/.../zehn-kleine-meckerlein/Vgl. auch

> http://www.geschichte-in-liedern.de/Zehn-....-DDR/

➜ ›Mit gleicher Münze zurück‹

[…] Es kam vff ein mal ein armer man/ ein betler in eins wirtzhauß/ da was ein groser braten an dem spiß. Der arm man het ein stück brotz das hůb er zwischen den braten vnd das feür/ das der geschmack von dem braten in das brot gieng/ da aß er dan das brot. das thet der arm man biß das er kein brot me het/ da wolt er hinweg gon.

Der würt hiesch im die ürten [forderte die Bezahlung für die Zeche]. Der arm man sprach: ir haben mir doch nichtz zů essen noch zů trincken geben/ was sol ich bezalen.

Der wirt sprach: du hast dich gesettigt von dem meinen/ von dem geschmack des bratens/ das soltu mir bezalen.

Sie kamen mit einander an das gericht/ da ward die sach vff geschlagen [aufgeschoben]/ biß vff ein andern gerichtztag/ da was der gerichtz herren einer/ der het ein narren da heim/ vnd ob dem tisch da ward man der sach zůred.

Da sprach der nar: er sol den wirt bezalen mit dem klang des geltz/ wie der arm man ersettiget ist worden von dem geschmack des bratens.

Da nun der gerichtztag kam da bleib es bei dem vrteil/ das vrteil fand der nar.

Johannes Pauli (1455–1535), Schimpf vñ Ernst heiset das bůch mit namẽ/ durchlaufft es d. welt handlung mit ernstlichen vnd kurtzweiligen exemplen/ parabolen vnd hystorien/ nützlich vnd gůt zů besserung der menschen, Straßburg: Grieninger 1522. Von schimpff das xlviii: KAN AUCH ETWAN EIN NAR EIN VRTEIL FINDEN, das ein weis<s>er nit finden kan

Ausgabe von Hermann Österley in: Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart 85 (1866); Nr. 48; im Anhang S.478 Quellen und Parallelen

> https://www.digitale-sammlungen.de/de/.....=52Die Geschichte wird auch erzählt von François Rabelais, »Der heroischen Thaten und Rhaten des guten Pantagruel« Drittes Buch, 37. Kapitel:

Zu Paris, in der Garküch zum kleinen Schlössel verzehrt' ein Rauhknecht am Heerd des Garkochs sein Brod beim Bratenrauch, und fand es, also durchräuchert, gar lecker. .... daß der Rauhknecht, der sein Brod bey dem Rauch des Bratens verzehret hat, den Koch zu Recht bezahlt hab mit dem Klang des Geldes.

Und noch so eine Geschichte, aus Georg Wickram, »Rollwagenbüchlin«:

Von einem, der ein fürsprechen überlistet, und hatt in der fürsprech das selbs gelert.

Einer ward vor dem gericht umb ein sach angesprochen, des er sich wol versach, er wurde on gelt nicht darvonkomen. Das klagt er einem fürsprechen oder redner; der sprach zů im: ›Ich will dir zůsagen auß der sach zů helffen unnd on allen kosten und schaden darvonbringen, so ferne du mir wilt vier gulden zů lon für mein arbeit geben.‹ Diser war zůfriden und versprach im, die vier gulden, so verne er im auß der sach hulffe, zů geben. Also gab er im den radt, wann er mit im für das gericht keme, so solt er kein ander antwort geben, god geb, was man in fragt oder schalt, dann das einig wort ›blee.‹

Do sie nun für das gericht kamen, unnd vil auff disen geklagt ward, kunt man kein ander wort auß im bringen dann blee. Also lachten die herren und sagten zů seinem fürsprechen: ›Was wölt ir von seinetwegen antworten?‹ Sprach der fürsprech: ›Ich kan nichts für in reden; dann er ist ein narr und kan mich auch nichts berichten, das ich reden sol. Es ist nichts mit im anzůfahen; er sol billich für ein narren gehalten und ledig gelassen werden.‹ Also wurden die herrn zů rath und liessen in ledig.

Darnach hiesch im der fürsprech die vier gulden. Do sprach diser: ›Blee.‹ Der fürsprech sprach: ›Du wirst mir das nit abblehen; ich will mein gelt haben,‹ unnd bot im für das gericht. Und als sie beide vor dem gericht stunden, sagt diser alweg: ›Blee.‹ Do sprachen die herrn zum fürsprechen: ›Was macht ir mit dem narren? Wist ir nit, das er nit reden kan?‹ Also můst der redner das wort blee für seine vier gulden zů lon han, und traff untrew iren eygen herrn.

Ein neüws / vor vnerhörts Büchlein / dariñ vil gůter schwenck vnd Historien begriffen werdē / so man in schiffen vnd auff den wegen / deßgleichen in scherheuseren vnnd badstuben / zů langweiligen zeiten erzellen mag / die schweren Melancolischen gemüter damit zů ermünderen / vor aller menigklich Jungen vnd Alten sunder allen anstoß zů lesen vnd zů hören / Allen Kauffleüten so die Messen hin vnd wider brauchen / zů einer kurtzweil an tag bracht vnd zůsamen gelesen durch Jörg Wickrammen / Stattschreiber zů Burckhaim / Anno 1555. [36]

> http://www.zeno.org/nid/20005906687

Eine gleichsam parallele Binnenerzählung widerspiegelt das Problem der Haupthandlung in einem anderen Weltausschnitt.

Georg Büchner, »Woyzek« (1836/37): Die Großmutter erzählt ein ›Märchen‹, das die geistige Verfassung des Helden charakterisiert.

Es war einmal ein arm Kind und hat kein Vater und keine Mutter, war alles tot und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot, und es ist hingegangen und hat geweint Tag und Nacht. Und wie auf die Erd niemand mehr war, wollt’s in Himmel gehn, und der Mond guckt es so freundlich an; und wie’s endlich zum Mond kam, war’s ein Stück faul Holz. Und da ist es zur Sonn gangen und wie’s zur Sonn kam, war’s eine verwelkte Sonnenblume. Und wie’s zu den Sternen kam, waren’s kleine goldne Mücken die waren angesteckt wie der Neuntöter sie auf die Schlehen steckt. Und wie’s wieder auf die Erde wollt, war die Erde ein umgestürzter Hafen. Und war ganz allein und da hat sich’s hingesetzt und geweint, und da sitzt es noch und ist ganz allein.

Antoine de BOURGOGNE / Abraham VAN DIEPENBEECK, Linguae vitia & Remedia emblematice expressa, Antuerpiæ: Apud vidua Cobbaert, 1652.

> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15193682

Auf einem anti-jesuitischen Flugblatt aus dem ersten Viertel des 17. Jahrhunderts ruft ein Mann in den Wald hinein ... — Aber der Jesuit (erkennbar an der Kopfbedeckung) will das Echo nicht hören und hält sich die Ohren zu. Einige Verse daraus:

Was Lehr komt auß jrm Hertzkämmerl[e]in? — Merlein

Was lieben vber Gott diese München? — Nünnchen

Fasten stetigs vnd leben mässig? — Frässig

Trincken sie nicht Wasser allein? — All wein

Ich dacht jr Leben wer Ehr vnd Zucht? — Vnzucht

Hört er [der Papst] gern die schrifft der Bibel? — Übel

ECHO/ Das ist// Ein kurtz wahrer unnd eygentlicher Widerschall/ Von der vermeinten Frömmigkeit der Jesuiter/ auch wie man den Widerschall verstehen soll.

Das Bild hier > https://st.museum-digital.de/singleimage?imagenr=160951

Mireille Schnyder / Damaris (Hgg.), Echo in Musik und Text des 17. Jahrhunderts, Zürich: Chronos 2019 (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen, Band 43)

Damaris Leimgruber, "Redt, von Gräbern her, das Leben". Deutsche Echo-Leich-Gedichte und -Lieder des 17. Jahrhunderts, in: Die Tonkunst 11 (2017), S. 196–204.

Spiegel zeigen in Satiren oft nicht einfach das katoptrisch exakte Bild, sondern, den/die Dareinblickende\n, wie er/sie wirklich ist. Aegidius Albertinus (1560–1620) stellt einen prächtig gekleideten und stolz posierenden Mann dar, der in einen Spiegel schaut, wobei als Spiegelbild ein Narr mit Schellenkappe zurückblickt:

Aus der Ausgabe: Aegidii Albertini Hirnschleiffer, Cöllen: bey Constantino Münich 1664; S.66ff.

➜ Gegen- / Parallelfiguren innerhalb desselben Texts

Zwei Beispiele aus der mittelhochdeutschen Literatur:

• Hartmann von Aue: Das Paar Erec und Enite // das Paar Magbonagrin und seine Dame (vgl. die Zusammenfassung als PDF)

• Wolfram von Eschenbach: Rennewarts zorn // Willehalms zorn (vgl. die Zusammenfassung bei Wikipedia)

Die Radierung von Thomas Rowlandson (1757–1827) nach einem Entwurf von Lord George Murray stellt zwei Freiheiten 1792 (Höhepunkt der französischen Revolution) im Kontrast dar:

Die Britische Freiheit – dargestellt im Stil einer griechischen Göttin – hält eine Waage in der einen, die Magna Charta in der anderen Hand. Die französische "Freiheit" dagegen, mit dem Schlangenhaar-Kopf der Zwietracht (Discordia) hat ein Haupt und zwei Herzen aufgespießt.

> https://www.rct.uk/collection/810443/the-contrast-1792 oder wikimedia.org (koloriert)

➜ Zweierlei Benzin

Karikatur von Jean Leffel (1918–2001)

Auf der Rückseite beschriftet mit

Der

gewissekleine Unterschied

Tiefer schürfen. Super ist immer besser. Wer will sich denn mit Normal(em) begnügen? Wenn doch nur Super im Tank gleich Super am Lenkrad wäre!(Originalzeichnung in Privatbesitz; wo je publiziert?)

Pablo Picasso (1881–1973) schuf 1950 eine Neufassung des Bilds von Gustave Courbet (1819–1877) »Les Demoiselles des Bords de la Seine« (1856/57) sowie weitere solche Re-Inszenierungen, z.Bsp. von Ingres, Goya.

(Die Bilder sind im Web viral zu finden.)

»Es geht nicht um die Frauen, die dort liegen, sondern um den Betrachter, der sie liegen sieht und gewissermassen neu auflegt.« (so Fritz G. in Z.) — Picasso lenkt den Blick weg vom dargestellten Objekt auf den Blick, der so »ins Bild kommt«. Nicht Gegenstände, sondern die Sehweisen werden zum Thema.

Dazu einige Ideen der sog. ›Kubisten:‹ Äusserliche Zufälligkeiten wie z.B. die Beleuchtung aus éiner Richtung oder die Zentralperspektive sind zu vermeiden. — Das Objekt muss unter dem je aufschlussreichsten Winkel gezeigt werden; es kann mehrere Blickpunkte geben um alle vom Maler erkannten wesentlichen Aspekte sichtbar werden zu lassen. — Statt eine Re-Präsentation zu erzeugen und dabei ggf. Anmut zu evozieren, will der Maler den Prozess des Sehens Gestalt werden lassen.

Vgl. die Textsammlung von Edward Fry, Der Kubismus, DuMont Dokumente 1966.

Goyas ›Nackte Maja‹ und Picassos Variation davon (1964) waren 2019 im Prado nebeneinander ausgestellt. Mehr zu dessen Überarbeitungen hier.

Man Ray (1890–1976) bezog sich bei seiner Fotografie »Le Violon d’Ingres« (1924) auf das Bild von Jean-Auguste-Doninique Ingres (1780–1867) »La Baigneuse Valpinçon« (1808).

(Bilder auf Wiki Commons)

Wie kommt Man Ray dazu? Ingres avait une seconde passion artistique, puisqu'il consacrait ses moments libres à jouer du violon (und er soll stolz darauf gewesen sein). C'est ainsi que, depuis le début du XXe siècle, avoir un violon d'Ingres s'emploie à propos d'une personne qui pratique une activité non professionnelle avec une certaine passion. Und so bedeutet die Redewendung violon d'Ingres: une activité à laquelle on aime se consacrer en dehors de sa profession; un hobby.

Seit 1986 gibt es diese witzigen Para\\elen zu Kunstwerken, die von Disneys Donald Duck & Co. inspiriert sind: DUCKOMENTA --- Hier saß ein Bild von Egon Schiele aus dem Jahr 1917 Modell:

Schon der Titel dieser Ausstellungen/Website ist eine schräge Parallele zum Namen einer Ausstellungs-Reihe!

Die Para\\e/e (nicht das Original von Schiele !) kann man kaufen bei

> https://www.duckomenta-shop.de/shop/poster

➜ »Würde der Frauen«

Friedrich Schiller, »Würde der Frauen«, in Musen-Almanach für das Jahr 1796.

August Wilhelm Schlegel, Schillers Lob der Frauen

Ehret die Frauen! sie flechten und weben

Himmlische Rosen ins irdische Leben,

Flechten der Liebe beglückendes Band,

Und in der Grazie züchtigem Schleier

Nähren sie wachsam das ewige Feuer

Schöner Gefühle mit heiliger Hand.Ehret die Frauen! Sie stricken die Strümpfe,

Wollig und warm, zu durchwaten die Sümpfe,

Flicken zerrißene Pantalons aus;

Kochen dem Manne die kräftigen Suppen,

Putzen den Kindern die niedlichen Puppen,

Halten mit mäßigem Wochengeld Haus.Ewig aus der Wahrheit Schranken

Schweift des Mannes wilde Kraft,

Unstet treiben die Gedanken

Auf dem Meer der Leidenschaft.

Gierig greift er in die Ferne,

Nimmer wird sein Herz gestillt,

Rastlos durch entlegne Sterne

Jagt er seines Traumes Bild.Doch der Mann, der tölpelhafte

Find’t am Zarten nicht Geschmack.

Zum gegohrnen Gerstensafte

Raucht er immerfort Taback;

Brummt, wie Bären an der Kette,

Knufft die Kinder spat und fruh;

Und dem Weibchen, nachts im Bette,

Kehrt er gleich den Rücken zu.[…] […]

Schiller selbst in »Über naive und sentimentalische Dichtung«: In der Satire wird die Wiklichkeit als Mangel dem Ideal als der höchsten Realität gegenübergestellt.

➜ Homonym und umfunktioniert

Friedrich Jenni (1809–1849) verlegte in den spannungsgeladenen Jahren 1843 bis 1849 ein Witzblatt, in dem er radikal die Gegner der liberalen Gesinnung in der Eidgenossenschaft karikierte: Der GUKKASTEN, Zeitschrift für Witz, Laune und Satyre

Die Zeitschrift ist jetzt digital einsehbar

> https://www.e-rara.ch/zuz/doi/10.3931/e-rara-97713

Ansicht der Brille, durch welche die Volkszeitung und der Beobachter gewöhnlich gelesen werden. Gukkasten 5. Juni 1847

(Grimm, DWB: "Brille" auch runde Öffnung im Sitz eines heimlichen Gemachs. – Idiotikon: runde Öffnung des Sitzbrettes im Abort)

Welche Zeitungen sind gemeint? Der »Beobachter der östlichen Schweiz« erschien 1838 bis Ende 1844. Die Fortsetzung erschien als »Eidgenössische Zeitung« in Zürich. Politische Ausrichtung?

Verkehrte Welt in Nürnberg: Zur Geschichte der Schembartläufe

Die ›fünfte Jahreszeit‹ begeistert Menschen seit Jahrhunderten. Eine Hochburg der organisierten Fastnacht in ›dunkler Zeit‹ war die Reichsstadt Nürnberg. Ihr wohl berühmtestes Aushängeschild war der Schembartlauf, der von 1449 bis 1524/39 aufgeführt wurde und als Höhepunkt des närrischen Treibens in der Reichsstadt galt. Von nah und fern kamen Zuschauer, um dem Schaulaufen beizuwohnen. Zum Spaß und Gaudi der Bevölkerung rannten dabei maskierte Läufer durch die engen Gassen der Stadt und zündeten Feuerwerk.

Überkommene Schembartbücher und zeitgenössische Sitzungsbeschlüsse (Ratsverlässe), Chroniken und Wappenbücher, Turnier- und Trachtenbücher berichten über das Großereignis und machen den Schembartlauf zum bestbezeugten Fastnachtsbrauch des Spätmittelalters in Deutschland. Doch wie sind diese sich in Teilen erheblich widersprechenden Quellen zu bewerten, was ist stimmig, was verkehrt?

Dazu hat am 21.9.24 Johnnes Pommeranz referiert. Der Vortrag steht hier online.

Rechtzeitig am elften elften November wurde die Sonderausstellung im GERMANISCHEN NATIONALMUSEUM Nürnberg eröffnet: Fastnacht. Tanz und Spiele in Nürnberg (11.11.2025 – 17.2.2025) > https://www.gnm.de/ausstellungen/aktuell

Nürnberger Schembart-Buch, Handschrift des 17. Jahrhunderts; Ratjen Cod. ms. KB 395 (UB Kiel)

> https://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/!image...../Literaturhinweise:

Johannes Pommeranz, Cui bono? Schembartbücher werfen Fragen auf

> http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/6827/Jürgen Küster, Nürnberger Schembartlauf (2008); in: Historisches Lexikon Bayerns

> http://www.historisches-lexikon-bayerns.de....Schembartlauf

Im gemeinsam von der Universitätsbibliothek Heidelberg und dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg betriebenen und im Aufbau befindlichen > https://digi.ub.uni-heidelberg.de/schembart/ soll die einzigartige Nürnberger Fastnachtstradition des Frühhumanismus mit ihrer komplexen und vielschichtigen handschriftlichen Überlieferung erstmals gründlich erschlossen und der weiteren Forschung zur Verfügung gestellt werden. (Stand Juni 25)

➜ Alice hinter den Spiegeln (Lewis Carroll, »Through the Looking Glas and What Alice Found There« 1871)

➜ Der babylonische Turm variiert

➜ Ein musikalischer Spaß

W.A.Mozart KV 522 (entstanden 1787)

Wie kann man die Begriffe definieren:

Parodie, Travestie (Ersetzung des Inhalts; die Form bleibt) — Palinodie (die Form wird übernommen, der Inhalt durch einen antithetischen ersetzt) — Kontrafaktur (ein geistlicher Text wird über ein ursprüngl. weltliches Lied gelegt oder umgekehrt) — Persiflage — Pasquill — Pastiche ???

Hinweise zur Forschung:

Karl Friedrich Flögel (1729–1788), Geschichte des Grotesk-Komischen, 1778.

• Ausgabe 1788 > https://digital.ub.uni-paderborn.de/urn/urn:nbn:de:hbz:466:1-48950

• Bearbeitet, erweitert und bis auf die neueste Zeit fortgeführt von Friedrich W. Ebeling. 1862; Reprint: Die Bibliophilen Taschenbücher Nr. 24, Dortmund 1978.

> https://archive.org/details/....../page/n17/mode/2up

Jurgis Baltrušaitis, Aberrations. Quatre Essais sur la Legende des Formes. [Paris]: Olivier Perrin 1957. — Jurgis Baltrušaitis, Imaginäre Realitäten: Fiktion und Illusion als produktive Kraft. Tierphysiognomik, Bilder in Stein, Waldarchitektur, Illusionsgärten, Köln: DuMont-Buchverlag 1984.

Gustav René Hocke, Die Welt als Labyrinth. Manier und Manie in der europäischen Kunst (rde 50/51) Hamburg 1957.

Martin Heinrich Müller, ›Parodia Christiana‹. Studien zu Jacob Baldes Odendichtung, Zürich: Juris-Verlag 1964.

Karl Eric Maison, Bild und Abbild. Meisterwerke von Meistern kopiert und umgeschaffen, München 1960 (Themes and variations. Five centuries of interpretations and re-creations, London: Thames and Hudson [1960]).

Über Parodie, Kontrafaktur, Scherzrede hat Theodor Verweyen mehrere Publikationen geschrieben, hier online einsehbare Studien mit vielen Zitaten aus Primärquellen

> http://www.erlangerliste.de/vorlesung/parodieIV2.html

> http://www.erlangerliste.de/vorlesung/parodie_0.html

Reinhold F. Glei / Robert Seidel (Hgg.), Parodia: Aspekte intertextuellen Schreibens in der lateinischen Literatur der Frühen Neuzeit (Frühe Neuzeit Band 120) de Gruyter 2012.

Seraina Plotke / Stefan Seeber (Hgg.), Parodie und Verkehrung. Formen und Funktionen spielerischer Verfremdung und spöttischer Verzerrung in Texten des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Göttingen: V&R unipress 2016.

> https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.14220/9783737006644

usw....

••• Gegensätzliche Dinge, wenn sie einander vergleichend gegenübergestellt werden, erscheinen heller, deutlicher.

In der Philosophie wurde diese Einsicht so formuliert:

opposita iuxta se posita magis elucescunt.

Mit diesem hermeneutischen Prinzip wollte Meister Eckhart (gest. 1328) die Geheimnisse der Bibel ergründen (Lateinische Werke, Band I, S.149, Zeile 8). Zuerst werden Thesen über einen Begriff aufgestellt, dann über seinen Gegenbegriff. Beispiele: Einheit <> Vielfalt; Tugend <> Laster; Sein <> Nichtsein.

Den Satz hat er wohl bei Thomas von Aquin gefunden, wörtlich in Quaestio disp. de malo, qu.1, art.1, arg.14 (> https://www.corpusthomisticum.org/qdm01.html). Thomas stellt in der »Summa« jeweils einem oder mehreren Argument/en (Videtur quod …) ein Gegenargument (Sed contra est quod …) gegenüber und diskutiert dann diese Argumente miteinander aus (Respondeo …). – Gelegentlich auch: Contraria iuxta se posita...

Die Technik stammt seltsamerweise aus der antiken Rechtspraxis, wo der Verteidiger im Plädoyer Beweis und Widerlegung einander gegenübergestellt, vgl. Aristoteles, Rhetorik III,17 (1418b).

Und Luther soll gesagt haben: »Weiß mag man besser erkennen, so man Schwarz dagegen hält.«

••• Von (ins Deutsche übersetzt, so dass wieder ein Wortspiel entsteht) zwieträchtiger Eintracht spricht Horaz (Epistulae, 1,12,19): Concordia discors

Wir wundern uns, […]

welche Ursachen das Meer zusammenhalten, was die Jahreszeiten ordnet,

ob die Sterne aus eigenem oder fremdem Antrieb umherlaufen oder -irren,

was den dunklen Mond bedeckt und was seine Kugel wieder hervorbringt,

was die zwieträchtige Eintracht der Dinge kann und will,

(quid uelit et possit rerum concordia discors)

und ob Empedocles* oder doch der ›Scharfsinn‹ des Stertinius* verrückt ist.(Übers. nach https://www.lateinlehrer.net/autoren/horaz/epistula-1-12)

*) Emepdokles: bezieht sich auf dessen Lehre, wonach die Kombination der unterschiedlichen vier Elemente die Vielfalt der Dinge erzeugt. — Stertinius: ein spitzfindiger närrischer Vielschreiber der Zeit (vgl. Horaz in Satire II,3).

Vgl. Dietmar Peil [1943–2022], Concordia discors. Anmerkungen zu einem politischen Harmoniemodell von der Antike bis in die Neuzeit. In: Geistliche Denkformen in der Literatur des Mittelalters (Münstersche Mittelalter-Schriften 51), München: Fink 1984, S. 401–430 + Bilder.

>

https://epub.ub.uni-muenchen.de/4944/1/4944.pdf