Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung

Die Skulpturen des Kreuzgangs im Zürcher Großmünster

Wer lebte hier? In der Karolingerzeit verpflichteten sich die am Großmünster mit Gottesdienst und Seelsorge betrauten Geistlichen zu einem gemeinsamen Leben und regelmässigem Gebet; sie folgten der Regel des Chrodegang von Metz († 766). Dies nannte man ein Chorherren-Kapitel. Im Mittelalter waren es 24 Männer, an ihrer Spitze ein Probst, einige hatten besondere Ämter (Schatzmeister, Cantor, Kellermeister u.a.) — Im späteren Mittelalter lebten die Chorherren dann in eigenen Häusern und versammelten sich regelmässig im Refektorium (dem Ess-Saal) im Grossmünster-Kreuzgang. — Im Kreuzgang war auch eine Bibliothek untergebracht; für das Chorherrenstift ist dann 1260 eine Bibliotheksorganisation bezeugt. — In der Reformationszeit, 1523, gestaltete der Rat das Chorherrenstift um zur obersten Lehranstalt der Stadt, dem (seit dem 17. Jahrhundert so genannten) »Carolinum«, in dem die künftigen Pfarrer ausgebildet wurden. Die Chorherren waren nun Professoren, behielten aber den alten Titel und die Einnahmen aus den Pfründen. — 1832 wurde das Stift aufgehoben.

Ansicht von Nordosten; Zeichnung von Gerold Escher (1665–1736) um 1710

Franz Schmid (1796–1851) und Heinrich Zollinger (1821–1891): Das Innere des ehemaligen Chorherrengebäudes. in: Neujahrsblatt hg. von der Stadtbibliothek Zürich auf das Jahr 1854. (Mit den neuen Turmhelmen von 1776, welche die beim Brand 1763 zerstörten Spitzhelme ersetzten)

Die Datierung der Entstehung ist nur vage möglich: Nach 1170/80 – ca. 1180/90 – vor 1220 ? 1259 erstmals urkundlich erwähnt: ambitus 1830er Jahre: Die Gebäude sind baufällig. 1836 Der ganze Bau soll dem Neubau der Kantonsschule weichen. 1837 Franz Hegi zeichnet die Skulpturen; 1841 gedruckt 1844/1845 Zwei Vereine wünschen die Erhaltung. 1846 Architekt Gustav Adolf Wegmann (1812–1858) plant, den Kreuzgang unverändert in den Neubau zu integrieren. 1850 Abbruch der Gebäude bis auf den Kreuzgang

1851 Neubau über rechtwinkligem Grundriss macht Abbruch und Neuaufbau des Kreuzgangs nötig. Soweit erkennbar ist die Rekonstruktion sorgfältig gelungen.

Aus der Serie der Aquatintablätter von Franz Hegi (1774–1850) aus: Salomon Vögelin, Der Kreuzgang beim Großen Münster in Zürich = Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, 1. Band, 6. Heft [1841] > https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11129300?page=1 Die Nummern rechts beim Bild beziehen sich auf diese Tafeln von Hegi 1841. Zur Betrachtungsweise auf dieser Website:

|

| Si vrsus fetus [= Plural] rudes ore formare valet. cur virgo gabrielis ore non generaret | Mag gebern ein berin uss jr nasen slunt unversert So kan got mit gewaltes syn sin muoter behalten unentert. |

Faksimile eines Inkunabel-Druckes, hg. Wilhelm L. Schreiber, Weimar 1910.

(Franz von Retz hat – möglicherweise das Bild missverstehend – das Verhalten der Bärin noch weitgehender interpretiert: Sie gebiert die Jungen aus dem Maul!)

Bemerkenswert ist, dass sich das Kapitell mit der die Jungen zurechtleckenden Bärenmutter direkt beim ehemaligen Eingang zur Marienkapelle befindet.

••• Hasenjagd

VIII,6

VIII,6

Der »Physiologus« – (ho physiologos = der Naturkundige; eine anonyme Sammlung von Beschreibungen von Tieren, Pflanzen, Steinen mit allegorischen Auslegungen auf christliche Heilsinhalte; vielleicht um 200 in Alexandria entstanden) – sagt zum Hasen:

Des Hasen hat David gedacht: Der Felsen ist den Hasen eine Zuflucht. (Ps 104,18) Der Physiologus sagt von ihm: Er ist ein guter Läufer. Wenn er gejagt wird, flieht er in felsiges und ansteigendes Gelände, und dann werden die Hunde samt dem Jäger müde und haben nicht die Kraft ihn zu erjagen, und so kommt er heil davon. Wenn er sich aber zu abschüssigem Gelände wendet, kann er nicht so gut rennen, weil seine Vorderbeine zu kurz sind, und im Nu faßt ihn der Hund. Und deshalb sucht er die Stellen, wo es nach oben geht.

So auch du, Mensch, so du verfolgt wirst von den feindlichen Mächten samt dem Jäger, dem Teufel, der Tag für Tag darnach trachtet, dem Menschen nach dem Leben zu stellen. Suche den Felsen und die Höhen, von welchen auch David sagt: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher mir Hilfe kommen wird. (Ps 121,1)

Denn wenn der Böse sieht, daß der Mensch nach abwärts läuft und auf das Irdische bedacht ist und auf das, was dieses Leben zu bieten hat, dann kommt er ihm nur um so eifriger nahe mit seinen Schlichen!

Wenn er aber sieht, daß der Mensch läuft nach dem Willen Gottes und aufsucht den wahren Felsen, unseren Herrn Jesus Christus (1 Kor 10,4), und daß er die Anstiege der Tugenden hinangeht, dann wendet er sich um wie ein Hund nach dem Worte Davids:

Abwenden sollen sich nach rückwärts und in Schmach und Schande fallen sollen die, so mir Böses wollen (Ps 35,4).

Der Physiologus, Übertragen und erläutert von Otto Seel, Zürich: Artemis 1960 Kap. 51.

Peterborough Psalter (vor 1338) (Brussel, Königl. Bibliothek, Ms 9961-62; fol. 47)

••• Der Wolf beisst sich in den Fuß

VI.2

VI.2

Konrad von Megenberg (1309–1374), »Buch der Natur« zum Wolf: ist dann daz im ain fuoz rauscht oder kraspelt an dem zaun, so peizt er sich selber in den fuoz, sam ob der fuoz dar an schuldig sei. (ohne allegorische Ausdeutung) Ausgabe von Franz Pfeiffer, 1861, S. 148.

Das Motiv ist in Fabeln beliebt.

Le leu qui vait querre sa proie loing de sa louviere et mort son piet qui fait noise ≈ Le loup qui va chercher sa proie loin de son gîte (Schlafstelle) et qui se mord le pied s'il fait du bruit

Und warum zwei Wölfe auf dem Kapitell? Das raffinier-te Tier tuts um der Symmetrie willen.

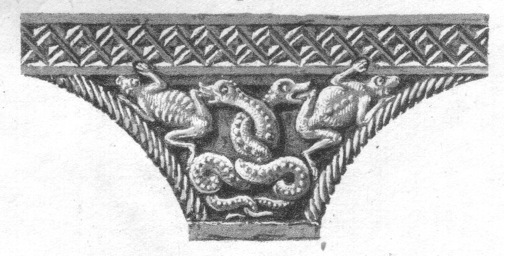

••• Die aufmüpfigen Frösche

IX.4

IX.4

• Linke Seite: Die Fabel von der Königswahl der Frösche (Aesop 44; Phaedrus I,2 Ranae regem petierunt und mittelalterliche Überarbeitungen) besagt: Der Staat der Frösche, die gleichberechtigt nebeneinander leben, verwildert ob ihrer Zügellosigkeit. Sie bitten Zeus um einen König. Dieser wirft einen Balken in den Teich. Nach dem ersten Schrecken herrscht Ruhe. Dann werden die Frösche aber wieder aufmüpfig und bitten Zeus um einen besseren König. Er schickt ihnen die Wasserschlange bzw. den Storch, die/der ihnen den Garaus macht.

Text von Phaedrus parallel lat./deutsch > hier

Übermut führt zur Tyrannei. – Die antiken Fabeln wurden im Mittelalter über dieses Epimythion hinaus allegorisch auslegt. Beispielsweise: die Frösche ≈ die Israeliten in der Wüste – der Balken ≈ das Manna, das vom Himmel fällt, worauf die Israeliten murren – der Storch ≈ der Teufel.

Ulrich Boner, »Der Edelstein« (um 1350), Cod. Pal. germ. 794 (um 1410/1420), 8v / 9r.

> https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg794

Heinrich Steinhöwel / Sebastian Brant, Esopi appologi sive mythologi, Basel 1501.

> http://www.uni-mannheim.de/mateo/desbillons/esop/seite69.html/• Harry Schnur, Lateinische Fabeln des Mittelalters, lat.-dt., München: Heimeran 1979 (Tusculum-Bücherei)

• Gerd Dicke / Klaus Grubmüller, Die Fabeln des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Ein Katalog ..., (Münstersche Mittelalter-Schriften 60), München 1987. (Man beachte die Fülle an mitellalterlichen Versionen: Nr. 162: Königswahl der Frösche = S. 174–180!)

• Nürnberger Prosa-Äsop (um 1500), hg. Klaus Grubmüller, (ATB 107), Tübingen 1994.

••• Storch und Schlange

IX.4

IX.4

Zur rechten Seite des Kapitells:

Der eine Schlange fressende Stroch kann so allegorisiert werden:

• Der Storch ist der Feind der Schlange. Die Schlangen sind die bösen Gedanken (perversae cogitationes), welche der Storch mit seinem Schnabel aufspießt, ... (Ps.-Hugo de Folieto, Migne PL 177,43C)

• Man könnte man auch assoziieren die Fabel von Odo von Ceritona (ca. 1185 – ca. 1247):

Quod principiis est obstandum et cetera. Ciconia uenit ad foramen Serpentis, et uocauit eum ut exiret. Respondit Serpens: Quis es tu, qui ausus es me infestare? ...

≈ Der Storch kam zum Loch der Schlange und rief sie heraus. Die Schlange antwortete: Wer bist du, der es gewagt hat, mich anzugreifen? Und er sagte: Ich bin der Storch und würde gerne mit dir kämpfen. Und die Schlange sagte: ›Du Elender, da du schlanke und zerbrechliche Beine und einen schlanken und langen Hals hast, wie kannst du mit mir kämpfen, da ich das kräftigste Tier besiegt habe, nämlich Adam, den ersten von Gott geschaffenen Menschen, und seine Frau, und ich viele Menschen in der Wüste getötet habe?‹ Hundert solcher Störche könnten keinen einzigen Menschen angreifen. Wie kannst du es wagen, mit mir zu streiten? Und der Storch sagte: Geh einfach aus dem Loch und du wirst sehen. Die wütende Schlange kam zischend und mit aufgerissenem Maul aus dem Loch, als wolle sie den Storch am Stück verschlingen. Der Storch gab es ihm sofort mit seinem Schnabel auf dem Kopf, und die Schlange starb sofort und sagte: ›Siehe, du hast mich bereits getötet.‹ Der Storch sagte: ›Wenn Adam und andere Männer gewusst hätten, wo dein Leben und deine Kraft waren, und diese List angewandt hätten, hätten sie dir sicherlich auf den Kopf geschlagen und wären nie von dir besiegt worden. Daher muss eine solche Kunst eingesetzt werden.‹

Wehre den Anfängen! ... Wenn du die ersten Regungen der Lust oder des Verlangens spürst, wehre dich sofort, schleudere die Kleinen sofort auf den Felsen; Aber der Fels ist Christus. Das heisst, töte die ersten Bewegungen mit der Liebe Christi. Wenn du es so weit wachsen lässt, dass dein ganzer Körper vom Feuer der Lust entflammt ist, wirst du nicht die Kraft haben, es zu löschen, denn dann sind die Kleinen schon so weit herangewachsen, dass sie als große Faustkämpfer entstehen. ...

Odo von Ceritona, Fabulae, LXV (Léopold Hervieux, Les fabulistes latins depuis le siècle d'Auguste jusqu'à la fin du Moyen-Age, IV, 237

Der lat. Text > http://www.mythfolklore.net/aesopica/odo/65.htm

••• Werden die Frösche aufgefresssen oder ausgespien?

VII.6

VII.6

Die Frösche gelten seit den ägyptischen Plagen (Exodus 8,1–11) als Verderben bringend. Sie werden wegen ihrer Geschwätzigkeit ausgelegt als Ketzer, falsche Propheten. Augustinus: Rana est loquacissima vanitas. Sie sitzen im Schlamm der sündigen Unreinheit.

Apokalypse 16,3: Et vidi de ore draconis [lat. draco ≈ Drache, Schlange] ... spiritus immundos in modo ranarum. ≈ Und ich sah aus dem Munde des Drachen / der Schlange unreine Geister wie Frösche hervorkommen.

Die falschen Propheten kommen also vom Teufel.

Übrigens haben die Frösche auch in auch in der heidnischen Antike ein schlechtes Image. Die lycischen Bauern werden, weil sie der Göttin Latona verwehrt haben, Wasser zu trinken, in Frösche verwandelt, und:

Quamvis sint sub aqua, sub aqua maledicere temptant.

Obwohl sie unter Wasser leben, versuchen sie unter Wasser zu lästern.

(Ovid, Metamorphosen VI, 376)

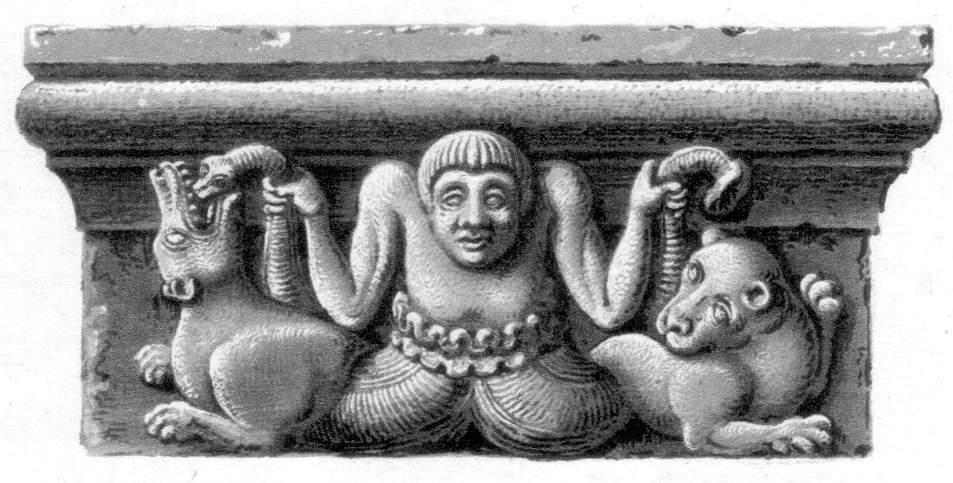

••• Die 4 Winde und die 4 Ströme

Einander gegenüber stehen die Bilder auf diesen Kapitellen:

VI.5

VI.5

Die 4 Winde kommen in der Bibel zwei Mal vor:

• positiv bei Ezechiel 37 (die Vision von der Totenerweckung): 9 Da sagte er zu mir: ...., sag zum Geist: So spricht Gott, der Herr: Geist, komm herbei von den vier Winden! Hauch diese Toten an, damit sie lebendig werden. 10 Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es kam Geist in sie. Sie wurden lebendig und standen auf.

• negativ in Apokalypse 7,1 ff: Engel halten die 4 Winde zurück, damit sie vorläufig keinen Schaden tun.

Ein sog. Windtafel in einer Handschrift des 12.Jhs. zeigt die vier Winde als aus einem heraus blasenden Kopf mit vier Gesichtern; sie haben je zwei weitere Winde zur Seite:

Codex Vindobonensis Palatinus 395, 34b-35a: Tabulae ventorum et mensium

VI.3

VI.3

Es könnten die 4 Paradiesesflüsse gemeint sein: Genesis 2,10–14: Ein Strom entspringt in Eden, der den Garten bewässert; dort teilt er sich und wird zu vier Hauptflüssen. 11 Der Name des ersten ist Pischon (Fison); er ist es, der das ganze Land Hawila umfließt, wo es Gold gibt. 13 Der Name des zweiten Stromes ist Gihon (Geon); er ist es, der das ganze Land Kusch umfließt. 14 Der Name des dritten Stromes ist Tigris; er ist es, der östlich an Assur vorbeifließt. Der vierte Strom ist der Eufrat.

Geon – Fison – Tigris – Evfrates aus Mündern entsprießend

Spätantikes Mosaik: Die / Drôme

> https://fr.wikipedia.org/wiki/Mosa%C3%AFque_des_quatre_fleuves

••• Männer in Bäumen

IV.3

IV.3

Das Bild lässt sich auf verschiedene Bibelstellen beziehen.

• Justus ut palma florebit … (Ps. [Vg] 91,13) – Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum, wächst hoch wie eine Zeder auf dem Libanon ...(Psalm 92,13ff)

• Der ist wie ein Bamum gepflanzt an Wasserbächen ... (Psalm 1,3)

• [Der Gerechte] wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert, und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. (Jeremias 17,8)

• Insofern als Prozessionen durch den Kreuzgang zogen (siehe unten), passt diese Stelle gut:

Dann kam er [Jesus] nach Jericho und ging durch die Stadt. Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war reich. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei, doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge; denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. (Lukas 19,ff.)

Vgl. das Kapitell im Chorumgang der Kirche von Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme), wo die Szene mit Zachäus eindeutig gemeint ist, vgl. rechts den mit Kreuznimbus versehenen Jesus (Quelle Wikimedia):

Wäre die Skulptur im daneben liegenden Joch der Kontrast dazu?

III.3

III.3

• Vidi impium superexaltatum et elevatum sicut cedros Libani (Ps. 36 [Vg], 35) – Ich sah einen Frevler, der pochte auf Gewalt und machte sich breit und grünte wie eine Zeder. Da man vorüberging, siehe, da war er dahin. (Psalm 37,35).

Im Canterbury Psalter (vor 1200) gehört dieses Bild (Ausschnitt) zum zitierten Psalmvers:

BNF Manuscrit Latin 8846. fol. 62 verso

> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10551125c/f134.item

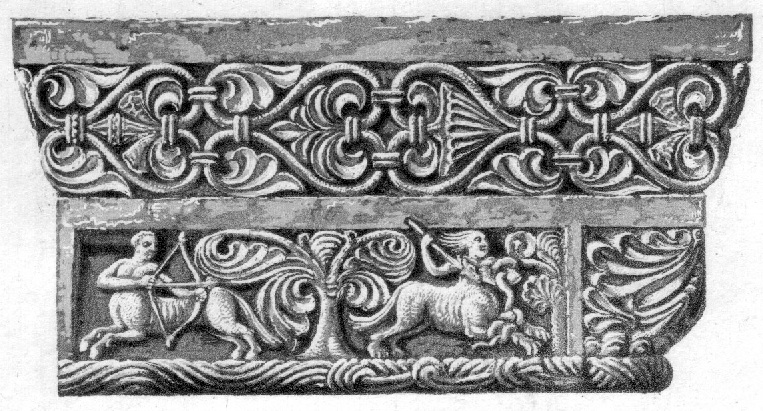

••• Den Kentaur / die Kentaurin kannte der Bildhauer dieses Kapitells im Großmünster nicht von einer Reise durch Griechenland, sondern aus einem Bestiar:

VII.1

VII.1

British Library, Royal MS 12 C XIX, fol. 8v

Zu den zwei Naturen des Kentaur schreibt der Autor von »de bestiis et aliis rebus« (Migne PL 177,58):

Onocentaurum duabus naturis constare physiologus asserit, dicens: Superior pars centauro homini similis est, inferior vero ono, id est asino. Huic assimilatur vecordes atque bilingues homines. Unde Paulus dicit: Habentes promissiones pietatis, factis autem abnegantes (II Cor vii); et Psalmista: Homo cum in honore esset, non intellexit, comparatus est jumentis insipientibus, et similis factus est illis Psal. XLVIII.

≈ Der »Physiologus« erklärt, der Onocentaurus habe zwei Gestalten: Die obere Teil gleicht einem Menschen, die untere einem Esel. — Damit vergleicht er wahnsinnige und doppelzüngige Menschen. Daher sagt Paulus (richtig: 2.Tim 3,5) ›zwar den äusseren Schein der Frömmigkeit an sich tragend, aber die Kraft derselben verleugnend‹; und der Psalmist (Ps. 48 [Vg], 21): ›Der Mensch, der im Ansehen ist, hat keine Einsicht, er gleicht dem unverständigen Vieh und ist ihm ähnlich.‹

••• Lebewesen am Rande der Welt

Je weiter man im Mittelalter in ferne Länder reist, desto seltsamere Wesen trifft man dort. Auf Weltkarten siedeln seltsame Kompositwesen an den West-Rändern der Welt. Hingewiesen sei auf die Ebstorfer Weltkarte (um 1300) und die Karte von Hereford (Ende 13. Jh.). Bei der Holzdecke der Kirche St. Martin in Zillis (genau datierbar auf 1109 bis 1114) zeigen die Tafeln am Rand Wesen im die Erde begrenzenden Ozean: beispielsweise mit Fischschwänzen versehene Löwen, Elefanten, Einhorn, Widder; einen Drachen; eine Sirene; mehrere Nereiden.

Eine Bildtafel vom Rand; Quelle Diether Rudloff u.a., Zillis. Die romanische Bilderdecke der Kirche St. Martin, Basel: Heman 1989.

Dieses Wesen gleicht demjenigen im Südflügel des Kreuzgangs. Ist gemeint, dass solche Monster jenseits unserer gewohnten Ordnung hausen?

VIII.1

VIII.1

Nein! Diese seltsamen Wesen zeigen, dass sich des Schöpfers Macht bis ans Ende der Welt erstreckt und dass auch die Bewohner dieser abgelegenen Gegenden ihn loben. Psalm 148 (Verse 7 und 10): Lobet den Herrn auf Erden, ihr Ungeheuer [dracones …], ihr wilden Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel! [bestiae et omnia iumenta, reptilia et aves volantes].

Stuttgarter Psalter (1.Hälfte 9. Jh) zu Psalm 148

Württembergische Landesbibliothek. Cod.bibl.fol.23, fol 55r

> http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz307047059

(Mehr zu Monstern und Kompositwesen in neuem Fenster!)

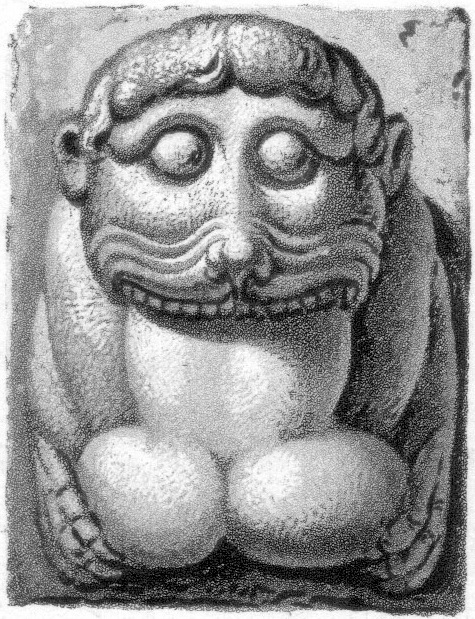

••• Gefressenwerden – oder im Gegenteil?

VI.6

VI.6

Nach dem benediktinischen Brevier beginnt die Komplet (das Gebet vor dem Schlafengehen!) so: Lectio 1. Petr. 5,8: Sobrii estote, et vigilate: quia adversarius vester diabolus tanquam leo rugiens circuit, quærens quem devoret ≈ Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben!

Im Kreuzgang befanden sich Gräber. Im Offertorium der Totenmesse heisst es von den abgeschiedenen Seelen: Libera eas [animas] de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum … ≈ Errette sie aus dem Maul des Löwen, damit sie nicht der Tartarus verschlinge, dass sie nicht in die Finsternis hinabstürzen...

Der Stuttgarter Psalter (1. Hälfte 9. Jahrhundert) illustriert Psalm 9,2f: salvum me fac ex omnibus persequentibus me, nequando rapiat ut leo animam meam. ≈ Hilf mir vor allen Verfolgern, damit keiner wie ein Löwe mir mein/e Seele/Leben raubt!

Württembergische Landesbibliothek. Cod.bibl.fol.23, fol 55r.

> http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz307047059

Zu vergleichen an einem Joch im Ostflügel: Ein Löwenkopf mit bleckenen Zähnen, in seinem Maul der Hinterleib eines Hasen; das Hase wird gern als Allegorie der Seele verstanden.

XII.3

XII.3

Es ist indessen keineswegs gesagt, dass diese Untiere fressen, eventuell würgen sie das einst Gefressene auch wieder hervor.

Herrad von Landsberg († 1196) hat dieses Ereignis am Jüngsten Tag so dargestellt; man beachte die Szene unten links – wer den Hintergrund nicht kennt, könnte meinen, dass diese Monstra Menschen auffressen:

Im Text dazu steht: Corpora et membra hominum a bestiis et volucribus et piscibus olim devorata nutu Dei representantur. ≈ Die Leiber und menschlichen Gliedmaßen, die einst von Bestien, Vögeln und Fischen verschlungen wurden, werden auf Geheiß Gottes wieder ›re-präsentiert‹ (d.h. hervorgebracht).

»Hortus deliciarum«, Edition: Rosalie Green, Michael Evans, Christine Bischoff, Michael Curschmann (Hrsg.): Herrad of Hohenbourg, Hortus deliciarum (Studies of the Warburg Institute 36), Bde. 1-2, Leiden 1979; Fol 251r. (in der Ausgabe Pl. 141)

Wie ist das (was gemäß Apokalypse 20,13 stattfindet) möglich?

Schüler: Es geschieht mitunter, dss ein Wolf einen Menschen verschlingt; dann wird das Fleisch des Menschen in dessen Fleisch verwandelt. Nun frisst den Wolf ein Bär, den Bären wiederum ein Löwe — wie wird daraus jener Mensch auferstehen?

Lehrer: Was Fleisch vom Menschen war, wird auferstehen; was von den Tieren war, wird bleiben. Derjenige nämlich, der es vermochte, aus nichts alles zu erschaffen, der versteht es auch, das (Fleisch) voneinander zu scheiden. Also werden alle, die von Raubtieren oder Fischen oder Vögeln Glied um Glied verschlungen werden, bei der Auferstehung in die alte Gestalt gebracht, so vollständig, daß kein Haar von ihnen verloren geht.

(Honorius Augustodunensis [um 1080 bis um 1137], »Elucidarium« III,ii = Migne PL 172, 1164D).

• Auf den Kapitellen erscheint sehr oft das Motiv Fressen-und-gefressen-Werden (was mitunter zu interessanten Verknotungen führt...). Zum Beispiel:

XIV.3

XIV.3

Ein belesener Chroherr könnte dazu assoziiert haben, was der der »Physiologus« über ein Tier aus Ägypten schreibt und allegorisch auslegt:

Der Enhydros hat die Gestalt eines Hundes. Er ist ein Feind des Krokodils. Wenn das Krokodil schläft, hält es den Mund offen. Nun geht der Enhydros hin und bestreicht seinen ganzen Leib mit Lehm. Und wenn der Lehm trocken ist, springt er in das Maul des Krokodils und zerkratzt ihm den ganzen Schlund und frisst seine Eingeweide.

Also gleicht das Krokodil dem Teufel; der Enhydros aber ist zu nehmen als ein Bild für unseren Heiland. Indem unser Herr Jesus Christus den ›Lehm‹ des Fleisches angezogen hatte, fuhr er hinab zur Hölle und löste die Traurigkeit des Todes …

Die Szene wurde häufig illustriert:

British Library, Harley MS 4751

> http://bestiary.ca/beasts/beast272.htm

Honorius Augustodunensis (um 1080 – um 1137) empfiehlt die Geschichte vom enidrus zur Bereicherung einer Predigt am Ostersamstag (PL 172, 938B). Hier also führt die Beschreibung des Verhaltens des Tiers eben doch zur Meditation über die Auferstehung!

In octava vel in qualibet die infra Resurrectionem

Est belua corcodrillus nomine, vicenorum pedum in longitudine. Haec interdiu in aquis, nocte vero moratur in terris. Prætereuntes invadit, lacerat, devorat; in sole aperto ore dormiens recubat.

Est et alia bestia nomine enidrus spinis repleta velut ericius. Hæc luto se involvens apertum os corcodrilli ingreditur, moxque ab eo deglutitur. Quæ cuncta interna ejus spinis terebrat, et enecata bestia viva remeat.

Per corcodrillum diabolus declaratur, quia ante Christi adventum in fluxis cordibus gentilium, nunc autem in aridis mentibus Judæorum versatur. Hic prætereuntes devorat, quia cunctos ante Christi passionem obeuntes ad tartara rapiebat. […]

Bestiola spinosa est Christi caro nostris miseriis ærumnosa. Hæc se luto involvit, dum obprobriis mortis succubuit. Beluae os ingreditur, dum ab insaciabili inferno devoratur. Sed interna beluæ eviscerat et victrix egreditur, quia Christus infernum despoliat et victor ad astra revertitur.

Frisst hier das Untier, oder spuckt es aus? (vgl. Psalm 21,22: Salva me de ore leonis)

XII.12 (Ostflügel)

XII.12 (Ostflügel)

••• Es gibt im Mittelalter eine Symbolik der Himmelsrichtungen:

Süden und Osten sind generell positiv konnotiert;

Bei der Abschwörungszeremonie spuckte der Täufling gegen den anwesend gedachten Teufel nach Westen hin aus. ... Das Sakramentar der orthodoxen Kirche bietet nach dem dritten Tauf-Exorzismus diese Rubrik: Nun wendet der Priester den entkleideten, barfüßigen und die Hände emporhaltenden Täufling gegen Westen und spricht: Entsagst du dem Satan und allen seinen Werken, allen seinen Engeln, all’ seiner Hoffart und all’ seinem Prunk? Der Katechumene, oder wenn der Täufling ein Fremdling oder ein Kind ist, statt seiner der Taufpate: Ja, ich entsage. Dieselbe Frage wird dann samt der Antwort noch zum zweiten und zum dritten Male wiederholt. Darauf tragt der Priester den Täufling: Hast du dem Satan entsagt? Der Täufling oder dessen Pate: Ja, ich habe entsagt. Und nachdem auch dies dreimal gesagt worden, spricht der Priester zum Täufling: So blase und speie ihn an!

Franz Josef Doelger, Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze. Eine religionsgeschichtliche Studie zum Taufgelöbnis, Münster: Aschendorff 1918.

Ausführlich: Barbara Maurmann: Die Himmelsrichtungen im Weltbild des Mittelalters […], (Münstersche Mittelalter-Schriften Bd. 33) München: Fink 1976.

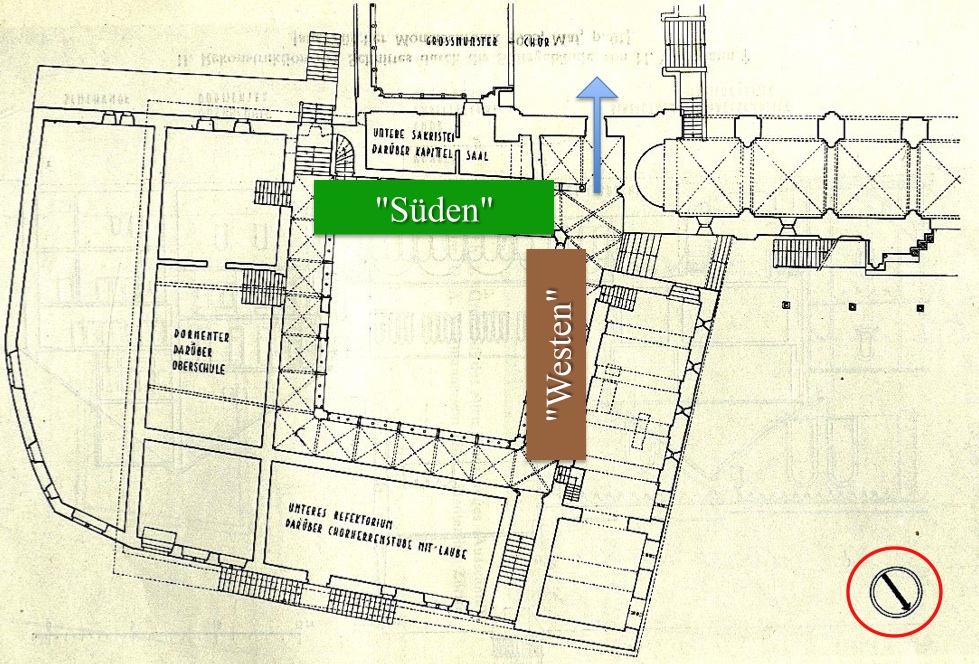

Das Großmünster inkl. Kreuzgang ist nicht exakt ›geostet‹ (Auf diese Problematik gehen wir hier nicht ein.) Wir sprechen dennoch von Süd- und Westflügel – nur diese beiden sind reich bildnerisch ausgestaltet, wohl weil sie vom Dormitorium (Schlafsal) und Refektorium (Speisesaal) zum (blauer Pfeil) Eingang in den Chor das Schiffs führen. Für Orstunkundige: oben im Plan befindet sich das Kirchenschiff, und noch weiter oben dann die Limmat.

Diese Himmelsrichtung-Kontexte können eventuell folgende Interpretation punktueller Bezüge zwischen einzelnen Motiven stützen:

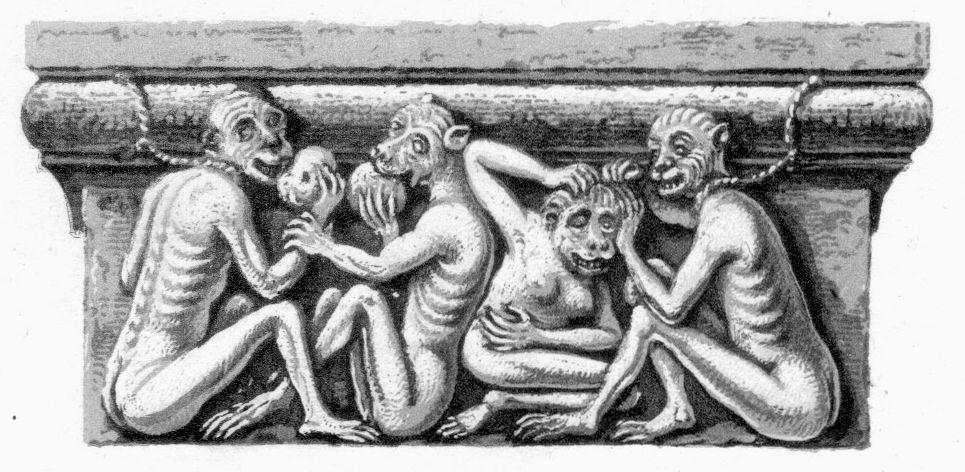

• Im West-Flügel finden wir diese Affen:

V.7

V.7

Die Affen nagen an den Nussschalen, wie sie aber merken, dass diese bitter sind, werfen sie die Nüsse fort, ohne in den Genuss des süßen Kerns gekommen zu sein. Sie handeln wie Konrad von Megenberg (1309–1374) das beschreibt:

er [sc. der Affe] izzt gern öpfel oder nüz, aber wenn er ain pitter rinden dâ vint, sô wirft erz zemâl hin und fleuht daz süez umb daz pitter. (»Buch der Natur« IIIA, 62)

Das Thema hat eine Tradition:

Menschliches Versagen ist schwer zu stillen

Ein Affe wollte eines Tages einen Granatapfel pflücken...

Er warf ihn aus der Hand, weil er ihn fade im Geschmack fand.

Emblemas moralizadas, por Hernando de Soto, Madrid 1599; 92 recto

> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k316210fVgl.: Horst W. Janson, Apes and ape lore in the Middle Ages and Renaissance, (Studies of the Warburg Institute 20), London 1952.

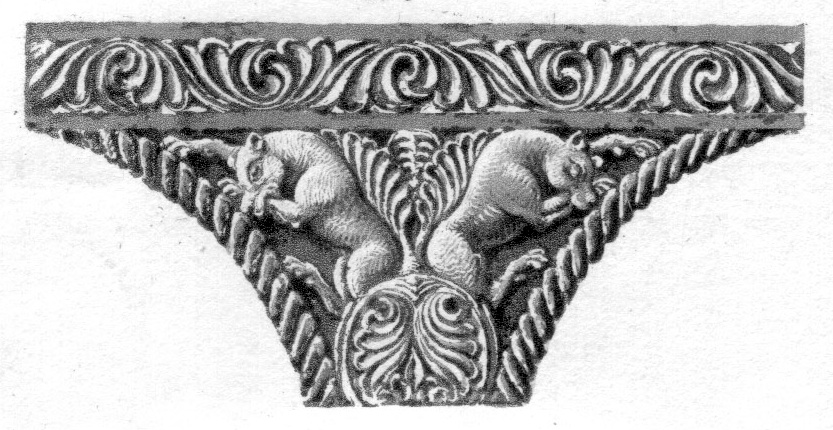

• Im Süd-Flügel finden wir diese Eichhörnchen:

XI.4

XI.4

Die Eichhörnchen kauen die bitteren Schalen, bis sie zum süßen Kern gelangen. Sie handeln wie David von Augsburg (um 1220 – 1272) das für die Lektüre von Texten empfiehlt:

Swer daz list oder hœret, der sol tuon als der eichorn. Der kiuwet die schal an der nüzze, unz er kumt an den kern. Alsô sol man die wort mit dem zande der verstantnüsse kiuwen, uns man kumet in die niezunge der gotlichen heimliche; so sol man du wort lâzen. (am Ende des Traktats »Von der unergründlichen Fülle Gottes«, hg. F. Pfeiffer, Mystiker I, S. 375)

Das Thema hat eine Tradition, vgl. im Emblembuch von Joachim Camerarius:

Müh’ und Arbeit dir entdecket/

Das/ was drinnen ligt verstecket.

Der Kern lacht einen an/ die Schalen aber stechen/

Wer nun den Kern gern hätt’/ der muß die Schalen brechen ...Vierhundert Wahl-Sprüche und Sinnen-Bilder, durch welche beygebracht und außgelegt werden die angeborne Eigenschafften, wie auch lustige Historien und Hochgelährter Männer weiße Sitten-Sprüch. […] Im II. Von Vier-Füssigen Thieren. […] Vormahls durch den Hochgelährten Hn. Ioachimum Camerarium In Lateinischer Sprach beschrieben […] ins Teutsch versetzet, Maintz 1671. (Zweites Hundert, Nr. 87)

Exkurs zu den Nuss-Schalen. Ein unbekannter Autor ersann zur Recreation allerhand maulhenckolischer Personen diesen Witz:

Ein katholischer Pfaff verglich im Predigen die drei Religionen einer grünen Haselnuß, zog dieselbe aus dem Sack und wies sie dem Volk mit dieser Auslegung: »Sehet ihr, Geliebte in dem Herrn, diese Haselnuß begreift drei Stücke in sich, die sehr wohl mit den drei Religionen können verglichen werden: ¶ Das erste Stück ist diese grüne Schale« – damit brach er sie von der Nuß ab –, »die ist nichts nutz, und das ist die calvinische Religion. ¶ Das andere Stück ist die andere Schale, die ist noch etwas nützlicher, denn die alten Weiber wickeln noch Garn darauf, und das ist die lutherische Religion, die ist noch in etwas besser als die calvinische. ¶ Das dritte Stück aber, und zwar das allerbeste, das ist der zuckersüße Kern, den kann jedermann genießen, und das ist unsere wahre katholische Religion.« ¶ Hiermit biß er die Nuß auf und wollte den Kern vor dem Volk zeigen und aufessen. Allein sie war zu allem Unglück ganz bös und ein Wurm drinnen, so daß er anstatt des zuckersüßen Kerns was anders ins Maul kriegte und wieder ausspeien mußte. —

Doch wußte er dem Ding, weil das Volk heftig lachte, bald wieder zu helfen und legte es also aus, nämlich, der Wurm wäre der Teufel, der pflegte auch bisweilen in ihrer katholischen Religion und Religionsgenossen also zu wüten, gleich wie der Wurm in dieser Nuß getan.Gepflückte Fincken/ Oder Studenten-Confect/ Auffgetragen in Zwoen Trachten/ Jede von 100. Gerichten. Das ist: Zweyhundert außerlesene/ kurtzweilige/ mehrentheils neu gebackene/ und noch nie in Druck außgegangene Historien und Possen [………], Franckenau: Brodesser 1667.

> http://diglib.hab.de/drucke/xb-379/start.htm

hier aus > https://www.projekt-gutenberg.org/antholog/schwaenk/chap29.html#source211

• Hatten die Chorherren Humor?

X.7

X.7

Dazu der Text von Odo von Cheriton (Ceritona, ca. 1185 – 1246/47), »Parabolae« 15:

DE CATO QUI SE FECIT MONACHUM.

In einem Refektorium lebte ein Kater (murilegus), der alle Mäuse ausser einer großen, einer Ratte fing. Er grübelte, wie er diese fressen könne. Er schor sich eine Tonsur und legte eine Cuculla um und setzte sich zwischen die anderen Mönche beim Essen. Die Ratte freute sich, weil sie glaubte, dass ihr hier niemand schaden könne, und hüpfte herum. Aber da packte der Kater sie. Die Ratte fragte: Warum quälst du mich? Bist Du denn jetzt nicht ein Mönch? Der Kater antwortete: Wenn ich will, bin ich ein Mönch oder ein Kanoniker. Und fraß sie.

Moral: So geben sich viele den Anschein der Heiligkeit, obwohl sie üble Heuchler sind und sich den Anschein eines Licht-Engels geben. Sie tragen die Tonsur einzig, um eine bestimmte Ratte zu fangen ... [Im Untertitel ist gesagt, dass honores et beneficia et dignitates gemeint sind.]

[Dazu müsste man noch phantasievoll ergänzen, dass die sich umwendende Taube dazu lacht.]

Viele der Darstellungen sind rätselhaft. Bedeuten sie überhaupt etwas? Sind es Ornamente? Phantasien der Bildhauer oder der Auftraggeber?

VI.1

VI.1

Bernhard von Clairvaux (* um 1090; † 1153) wetterte gegen die extravaganten Ausschmückungen in den Kirchen der Cluniazenser:

Aber wozu dienen in den Klöstern, vor den Augen der lesenden Brüder, jene lächerlichen Missgeburten, eine auf wunderliche Art entstellte Schönheit und schöne Scheusslichkeit? (mira quaedam deformis formositas, ac formosa deformitas)

Was bezwecken dort die unflätigen Affen, die wilden Löwen? Was die widernatürlichen Zentauren, die halbmenschlichen Wesen, die gefleckten Tiger? Was sollen die kämpfenden Krieger, die Jäger mit ihrem Horn?

Hier kann man unter einem Kopf viele Leiber sehen, dort wieder auf einem Körper viele Köpfe. Auf der einen Seite bemerkt man an einem Vierfüßler den Schwanz einer Schlange, auf der anderen an einem Fisch den Kopf eines Vierfüßlers.

Dort gibt es ein Tier zu sehen, vorne ein Pferd, die hintere Hälfte eine Ziege, hier wieder ein Hornvieh, das hinten als Pferd erscheint.

Mit einen, Wort, es zeigt sich überall eine so große und so seltsame Vielfalt verschiedener Gestalten, dass einen mehr die Lust ankommt, in den Marmorbildern statt in den Codices zu lesen, dass man eher den ganzen Tag damit verbringen möchte, diese Dinge eins nach dem anderen zu bewundern, statt über das Gesetz Gottes zu meditieren. Bei Gott, wenn man sich schon nicht dieser Albernheiten schämt, warum tut es einem nicht wenigstens um die Kosten leid? (si non pudet ineptiarum, cur vel non piget expensarum?)»Apologia ad Guillelmum Abbatem« (nach 1117), in: Sämtliche Werke, lateinisch/deutsch, [aufgrund der Ausgabe von Jean Leclercq und H. Rochais, Rom 1957–1977], hg. Gerhard B. Winkler u.a., Innsbruck: Tyrolia 1990ff, Band 11, S. 137–204 (auch in Patrologia Latina 182, 526–540)

Bonaventura, »Breviloquium«, Prooemium warnt:

Attendat autem expositor, quod non ubique requirenda est allegoria, nec omnia sunt mystice exponenda. ≈ Der Ausleger beachte, dass nicht überall eine Allegorie gesucht werden muss, nicht alles in mystischem Sinne ausgelegt werden darf.

Es ist denkbar, dass die Steinmetze illustrierte Handschriften kannten, in denen oft Initialen und weiterer Buchschmuck völlig bedeutungsfrei ausgestattet waren und als Vorbild dienen konnten:

Bodleiana Junius 27, fol. 148v

Arnstein-Bibel, Harley MS 2799, fol 89v. [?] (12. Jh.)

GettyMuseum, Ms. Ludwig VIII 2, 13th century

Zeilenfüller in einem Stundenbuch, Flandern ca. 1300/1310

Baltimore, Walters Art Museum, W.37, fol. 128r https://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W37/

Luttrell Psalter (ca. 1340) British Library, Add 42130

Vgl. > https://bestiary.ca/manuscripts/manu967.htm

(Erster Fund bei Baltrušaitis, Réveils et Prodiges 1960, S.203; heute bei Pinterest usw. x-mal!)

Bedeutende Erforscher von stylistique ornamentale et sculpture romane:

Jurgis Baltrušaitis (1903–1988):

• Le Moyen Age Fantastique. Antiquitées et Exotismes dans l’Art Gothique, Paris: Colin 1955.

• Réveils et Prodiges. Le Gothique Fantastique, Paris: Colin 1960.Victor-Henri Debidour,:

• Le Bestiaire Sculpté du Moyen Age en France, Grenoble: Arthaud 1961.

Glaubten damalige Zeitgenossen an die Existenz solcher Wesen (für uns heutige: phantastische Ausgeburten)?

Auf Illustrationen der Schöpfung kommen durchaus auch Drachen und Einhörner vor, dabei hat der HErr hat doch sicherlich reale Lebewesen erschaffen.

Hier das Bild aus Herrad von Landsberg († 1196), »Hortus deliciarum«; man beachte den Drachen direkt vor der linken Hand des Schöpfers sowie denjenigen hinter dem weissen Pferd links unten:

Hier die Szene Adam benennt die Tiere (1. Mos. = Genesis 2,20): Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes.

Aus einem der Klöster von Meteora. Man beachte, dass sich unter den Kreaturen auch ein geflügelter Drache befindet.

Auf der geograph. Karte von Hans Rudolf Manuel Deutsch in der Weltchronik von Sebastian Münster (1572) steht: Monstra marina & terrestria quae passim in partibus aquilonis inveniuntur:

Wale, Krebse sowie etwa das aus Schwein und Fisch zusammengesetzte mörwunder schwimmen hier nebeneinander.

In den mittelalterlichen Bestiarien (Tier-Enzyklopädien) finden sich realistische Tiere wie der Hirsch oder der Löwe und (von heute ausgesehen) phantastische Tiere wie das Einhorn oder der Kentaur ununterschieden nebeneinander; man blättere solche Bücher durch!

Bodleian Library — MS. Ashmole 1511 https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/p/....ff

Morgan Library NY — MS M.81

https://www.themorgan.org/manuscript/77019

Cambridge University Library — Bestiary (MS Ii.4.26) https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-II-00004-00026/1

Manticora: Menschengesicht ⚭ Löwenleib ⚭ Skorpionsstachel

Vgl. die Sammlungen zu den Kompositwesen und zu den Bestiarien

Woher hat der ›Kreuzgang‹ seine Bezeichnung? (Auf lateinisch heisst er: ambitus ≈ der Umgang, von amb-ire; oder circuitus von circum ire ≈ herum-gehen; das bezeichnet schlicht die Funktion der Verbindung zwischen den Räumlichkeiten.) Hier wurden gelegentlich Prozessionen durchgeführt, d.h. feierliche Umzüge entlang einer Route mit Stationen zum Zweck des Gedenkes z.B. eines\r Heiligen, und dabei auch der Heiligung der Teilnehmenden.

••• Bei der Prozession wird ein Vortragkreuz mitgetragen. Dann wird damit metonymisch der Gebäudeteil bezeichnet, in dem das geschieht: der Kreuzgang.

aus: Schatzbehalter der wahren Reichtümer des Heils, Nürnberg: Koberger 1491.

> http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz346961572

aus: Eidgenössische Chronik des Luzerners Diebold Schilling (Luzerner Schilling; 1511/13)

> https://www.e-codices.unifr.ch/de/kol/S0023-2/573

Als Kantor redigierte Konrad von Mure (* um 1210 – 1281) 1260 das Breviarium chori Turicensis (den Liber ordinarius des Großmünsters; im Original überliefert in der Handschrift Ms. C 8 b der Zentralbibliothek Zürich). Darin enthalten ist die Beschreibung aller damals am Grossmünster gefeierten liturgischen Handlungen, Tag-für-Tag; quasi ein ›sakrales Regiebuch‹ (A.Reinle). Darin werden auch Porzessionen beschrieben, die zum Teil im Kreuzgang stattfanden.

Edition: Der Liber Ordinarius des Konrad von Mure. Die Gottesdienstordnung am Grossmünster in Zürich, hg. von Heidi Leuppi, Freiburg/Üe.: Universitätsverlag 1995 (Spicilegium Friburgense Vol. 37), vgl. das Register s.v. ambitus. – Nur zwei Beispiele:

¶ 1457 Eine der Prozessionen am Allerseelentag (Commemoratio omnium defunctorum fidelium, 2. November – Gedenktag für die im Purgatorium sich befindenden Toten) begann auf dem Friedhof (heute Zwingliplatz) führte südlich um die Kirche herum und durch die Pforte auf der Ostseite des Chors in den Kreuzgang und von hier durch die Verbindungstür in den Chor. An den genannten ›Stationen‹ (wo die Grabmäler früherer Chorherren sich befanden) wurde gebetet, gesungen

In septima Statione, que fit in ambitu versus cellaria seu torcularia --- R Peccantem me cottidie – Das ist dieser Choral: https://www.cpdl.org/wiki/index.php/Peccantem_me_quotidie

¶ 680: In Vigilia Ascensionis: Item si in festo Marci [25.April] vel in aliqua dierum Rogationum [Montag, Dienstag, Mittwoch der fünften Woche nach Ostern] propter nimiam intemperiem vel aliud rationabile impedimentum [Hinderungsgrüde für eine Prozession durch die Stadt, z.B. frostige Kälte, erfordern deren Abhaltung im Kreuzgang!] processio non potest fieri ad aliquam ecclesiam vel saltem ad Aquaticam [die Wasserkirche], nichilominus tamen per circuitum ecclesie nostre et ambitum claustri vel saltem per ipsum ambitum, [dann dennoch wenigstens durch den Kreuzgang] in criptam vel sancti Michahelis capellam processio letanialiter peragatur. — Hier die Handschrift:

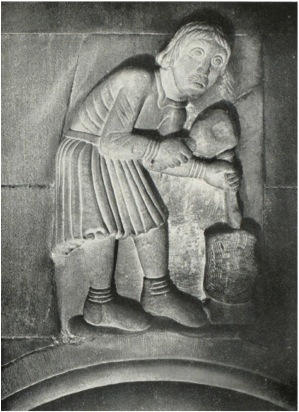

Ihnen verdanken wir die Skulpturen (eine namenlose ›Künstlersignatur‹ im Kreuzgang):

XV.1, (evtl. Kopie des 19.Jhs.)

XV.1, (evtl. Kopie des 19.Jhs.)

Vgl. hierzu die umfangreiche Darstellung von Anton Legner, Der Artifex. Künstler im Mittelalter und ihre Selbstdarstellung. Eine illustrierte Anthologie, Köln: Greven-Verlag 2009.

Ihm verdanken wir die (1841 gedruckten) Aquatintablätter – und damit das Fortbestehen des romanischen Kreuzgangs: Franz Hegi

in: Heinrich Appenzeller, Der Kupferstecher Franz Hegi von Zürich… Beschreibendes Verzeichnis seiner sämtlichen Kupferstiche, Zürich 1906.

> https://archive.org/details/bub_gb_QzMEAAAAYAAJ

Hans Hoffmann, Das Großmünster in Zürich, II. Der Kreuzgang = Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Band XXXII, Heft 2 (102. Neujahrsblatt), Zürich 1938.

> https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=mag-001%3A1937%3A32%3A%3A133#133

Paul Michel, Tiere als Symbol und Ornament, Möglichkeiten und Grenzen der ikonographischen Deutung, gezeigt am Beispiel des Zürcher Großmünsterkreuzgangs, Wiesbaden: Reichert 1979. [Beim Verlag noch erhältlich – für € 8.80]

https://www.artfritz.ch/MUSEEN/zurich_grossmuenster.html

IV.6

IV.6